出来る人と出来ない人について

投稿日:2025年06月18日 06時43分

サイト管理者とChatGPTとの会話ログ

「出来る人」と「出来ない人」の関係について論じるには、まずその言葉の定義を明確にする必要がある。「出来る」とは何が「出来る」のか、誰にとって「出来ない」のか。さらに、社会的・心理的・文化的・制度的な文脈を考慮しなければならない。

1. 定義:能力とは何か

「出来る人」「出来ない人」とは、一般的には何らかのタスクや役割を遂行する能力の有無によって分類される。しかし、その能力の内容は以下のように多様である:

- 認知的能力(論理、記憶、言語、問題解決)

- 身体的能力(運動、感覚、持久力)

- 社会的能力(共感、対話、リーダーシップ)

- 感情的自己制御(ストレス耐性、自己動機づけ)

2. 関係性:出来る人と出来ない人の相互作用

a. 支配と依存の関係

- 出来る人が出来ない人を指導・管理・評価する構造。

- 組織や教育現場に典型的。

- 能力主義社会では、評価される力の尺度が固定化されやすい。

b. 相互補完的な関係

- 出来る人が「教える・助ける」ことで、出来ない人が「育つ」。

- 補完によって全体の成果が最大化されるチーム構造。

c. 対立・分断

- 出来ない人が劣等感・疎外感を抱き、出来る人に嫉妬・敵意を持つ。

- 出来る人は出来ない人を「足手まとい」と見なす。

- SNSや学校などでのいじめや差別にもつながる構造。

d. 相対性と可逆性

- 能力とは文脈に依存するため、「ある場面で出来る人」は「別の場面で出来ない人」になる。

- 一見「出来ない人」が、ある変数(環境、時間、目的)によって「出来る人」に変わることもある。

3. 社会構造としての視点

a. 能力主義(メリトクラシー)の落とし穴

- 出来る人が上に立ち、出来ない人が報われない構造。

- 隠れた前提:すべての人が「等しい出発点」に立っているという幻想。

- 背景には、経済格差・教育資源・家庭環境の非対称性がある。

b. 生産性至上主義の限界

- 出来る/出来ないを「経済的生産性」で測る考え方。

- 創造性・ケア・感性などの非経済的価値を見逃す。

- 例:障害者、老人、子どもなどが「出来ない」とされる構造的偏見。

4. 哲学的視点

a. ルソー:「人間は生まれながらに平等」

- 能力の差は後天的な社会の構造に起因。

- 不平等は自然ではなく制度によって生じる。

b. ハンナ・アーレント:「活動(action)の価値」

- 思考・労働・活動という3つの人間の営みのうち、「活動」=共に世界を作る行為が最も人間的。

- 出来る/出来ないという生産性とは別軸での人間の価値評価を提唱。

5. 教育的観点からの再考

真の教育とは、「出来るようにさせること」ではなく、「それぞれの可能性を最大限に開くこと」。

「出来ない」ことを克服させるのではなく、新しい視点で価値を見出させることが重要。

6. 実用的な対応原理

| 状況 | 出来る人が取るべき行動 | 出来ない人が取るべき行動 |

|---|---|---|

| 協働 | 支配せず伴走する | 恥じずに助けを求める |

| 教育 | 詰め込まず理解を促す | わからないと言語化する |

| 評価 | 他者との比較を避ける | 過去の自分と比較する |

| 改善 | 自分の前提を疑う | 成果ではなく過程を重視する |

結論

「出来る人」と「出来ない人」の関係は、本質的には相対的かつ可変的なものであり、社会構造・価値観・文化によって形成される動的関係である。一方が他方を定義するのではなく、相互作用を通じて互いに変化しうるものである。固定されたラベルとして扱うと抑圧や分断を生むが、動的な関係として扱うならば、それは教育・共創・社会的包摂の土台となる。

必要であれば、具体的な事例(歴史上の人物や教育現場での対応など)で展開する。希望する視点(心理学、経済、教育、倫理など)を教えてほしい。

出来る人は出来ない理由が分からない

出来ない人はできない理由を出来る人に分かるように説明できない

これをうまく解決する方法が知りたいです

この問題は、認知ギャップ(cognitive gap)や専門性の呪い(curse of knowledge)と呼ばれる現象に深く関係しています。つまり、あるスキルや知識を身につけた人は、それが「分からない状態」にあったときの感覚を忘れてしまい、一方で分からない側はそれをうまく言語化できないため、両者の間に理解不可能な壁が生まれます。

以下に、このギャップを解消するための構造的アプローチを順を追って示します。

【1】問題の構造化:なぜ伝わらないのか?

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 専門性の呪い | 出来る人は「何がわからないか」がもう想像できない。説明も無意識に高度になる。 |

| メタ認知の欠如 | 出来ない人は「何が分からないか」を自覚できず、質問の形にできない。 |

| 言語化能力の非対称性 | 出来ない人が、自分の混乱を抽象化・構造化して説明できない。 |

| 感情的防衛反応 | 出来ないことに羞恥や劣等感を抱くと、正確な伝達ができなくなる。 |

【2】解決への鍵:第三の構造を導入せよ

直接対話ではなく、媒介となる構造やツールを介在させることで、相互理解が促進される。以下に方法論を提示。

方法A:レベル別モデルを共通言語とする

▶ 具体策:

「出来る/出来ない」ではなく、「レベル1〜5」などの明示的なスキルモデルを使う。

例:プログラミングであれば、

- レベル1:変数を使える

- レベル2:if文を書ける

- レベル3:関数を定義できる

- レベル4:オブジェクト指向を理解している

- レベル5:設計思想を理解している

▶ 効果:

- 出来ない人は「自分が今レベル2でつまづいている」と表現できる。

- 出来る人は「相手はまだそこにいる」と前提を明示的に認識できる。

方法B:質問テンプレートでメタ認知を促す

▶ 具体策:

出来ない人に対して以下のような質問フォーマットを用意する:

- 1. どこで手が止まっているか(ステップ or 操作):

- 2. それをどう理解しているか(現時点の理解):

- 3. それについて何が怖いか・不安か:

- 4. それが正しくできたら、何が起こると思っているか:

▶ 効果:

- 出来ない人の中で情報が整理され、「分からないこと」が言語化される。

- 出来る人がそれを受け取って、どこに誤解があるか・どこから教えるべきかが明確になる。

方法C:逆方向からの教授法(フェインティング・テクニック)

▶ 具体策:

出来る人がいきなり教えるのではなく、わざと「自分が出来ない振り」をして出来ない人に説明させる。

- 「これってどういう意味だったっけ?」

- 「この部分ってどう考えてる?」

▶ 効果:

- 出来ない人が自分の理解の限界を自覚し、かつ羞恥心が薄れる。

- 出来る人が相手の認知構造(誤解・空白)を自然に引き出せる。

方法D:非言語メディアを使う

▶ 具体策:

話す・聞くではなく、図解・マインドマップ・フローチャート・メモ書きなどを併用。

例:「この操作は、この図のどこで止まった?」

▶ 効果:

- 出来ない人の曖昧な理解を可視化できる。

- 出来る人が誤解や思い込みを発見しやすくなる。

方法E:共通の第三者を置く(ファシリテーター・メンター)

▶ 具体策:

双方の認知ギャップを調整する中立者を設ける。

ファシリテーターが会話を通訳的に再構成し、誤解を解く。

▶ 効果:

- 感情的な摩擦を回避できる。

- 本人たちだけでは気づけない「前提のズレ」を外から指摘できる。

補足:言語化できない認知の「発見」は、実は教育の本質

すぐれた教師やメンターは、「本人すら気づいていない分からなさ」を可視化するスキルを持つ。

逆に、教育が破綻するのは「相手の頭の中を見ずに、知識を押しつける」ことにある。

結論:

この問題は単なるコミュニケーションの問題ではなく、「人間の認知の限界」と「他者理解の難しさ」という深いテーマに根ざしている。したがって、第三の構造(メタ構造)を介して言語化と可視化を行うことが、根本的な解決の鍵となる。

希望があれば、上記手法の中から特定のシーン(例:プログラミング教育、部下育成、親子関係など)に応じた実践形式にカスタマイズして提示可能です。どう応用したいか教えてください。

専門性の呪いはなぜ起きるのか教えて下さい

専門性の呪い(curse of knowledge)は、ある知識やスキルを習得した人が、その知識を持っていない人の視点を理解できなくなる認知的偏り(cognitive bias)の一種です。これは、心理学、神経科学、認知科学の複数の知見に基づいて説明できます。以下に論理的・構造的に解説します。

1. 定義

専門性の呪いとは:「一度ある知識やスキルを習得してしまうと、それを知らない人の状態を正確に思い出すことが困難になる現象」

2. なぜ起こるのか?(5つのメカニズム)

【1】記憶の再構成性:「忘れたことを忘れる」

- 人間の記憶は蓄積ではなく再構成型である。

- 新たな理解が古い記憶を上書き・改変するため、「分からなかった頃の自分」を正確に想起できない。

- 結果:「なぜこれが分からないのか」が本当に理解できなくなる。

- 例:九九を覚えてから「3×7がなぜ21になるか」を考えなくなる。

【2】自動化の非意識化:「考えなくてもできる」状態の罠

- 高度なスキルは無意識レベル(implicit knowledge)で実行される。

- これは「認知資源を節約する」ための合理的な進化。

- しかし、それゆえに「どうやってやっているのか」が自分でも説明できなくなる。

- 例:自転車に乗れる人は「どうやってバランスを取ってるか」を説明できない。

【3】メタ認知の停止:「他者視点を持たない」問題

- 専門家ほど自分の理解構造に強く依存し、他者の理解段階を想像しなくなる。

- 「自分が分かっている=相手も分かるはずだ」という過剰な投影が発生する。

- 実験:講義で教師が「これは常識ですね」と言うほど、学生の理解度が低下する(思考停止を招く)

【4】言語化の不全:「暗黙知」の問題

- 多くの専門的知識は直感的・感覚的・経験的(=暗黙知)に支えられている。

- それを言語で明示的に説明するには、再翻訳と抽象化が必要。

- 多くの専門家はそれを経ずに専門用語や抽象論で説明し、相手を置き去りにする。

- 例:「抽象化が足りない」と指摘しても、何が抽象で何が具体なのかを定義しなければ伝わらない。

【5】他者の誤解に対する鈍感さ:「想像力の低下」

- 専門性が高まるほど、誤解のパターンをシミュレーションする力が弱くなる。

- 結果:教える時に「誤解されやすいポイント」への配慮が失われる。

3. 脳科学的補足

海馬と前頭前皮質は記憶の統合と判断を担うが、

- 専門知識が蓄積すると、既知のパターンに脳が強くバイアスされる。

- つまり、「未知の状態を意図的に想像すること」が神経的に困難になる。

4. 心理学的補足

▶ 実験例:エリザベス・ニューマークの「拍子実験」

- Aがある曲を頭の中で思いながら机をトントン(拍子)叩き、Bが何の曲か当てる。

- Aは「絶対わかる」と思っているが、Bはほとんど当てられない。

- Aは「知っている」から、リズムの音にメロディが自然に重なって聞こえる(が、Bには何も聞こえない)。

- これが知識の呪いの典型例。

5. 対策の構造的提案(概要のみ)

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 初心者への共感リハビリ | 初心者だった頃の自分の日記・質問・エラー記録を読み返す。 |

| 説明プロトコルの整備 | 教える際に、「言葉の定義」「前提条件」「想定対象」を明示。 |

| 逆教示法の導入 | 教える代わりに相手に説明させ、自分の理解不足を検知する。 |

| 他者視点の訓練 | ワークショップ等で「わからない人」の役を演じる訓練。 |

結論:

専門性の呪いは、知識の獲得が「記憶・認知・言語・感情」に与える複合的な変化によって生じる。特に、再現できない初学者状態、無意識化されたスキル、誤解への想像力の欠如が根本的な原因である。これは避けがたい人間の脳の構造的限界に由来するため、克服には意識的なメタ認知訓練と構造化された教育設計が不可欠である。

希望があれば、特定分野(IT・教育・マネジメントなど)における実践的な応用方法やワークショップ設計も提示可能です。必要な文脈を教えてください。

九九を暗記で覚えると3×7がなぜ21になるか分からなくなると思いますが

暗記ではなくきちんと理由まで理解できていればそういうことは起きないのではないですか?

極めて重要な指摘です。結論から言えば、「理解ベースで学べば、専門性の呪いは起きにくくなる」という仮説には一定の妥当性がありますが、完全には防げません。理由を厳密に説明します。

✅ 問題の再定義

質問の本質は:

理解して学べば、「分からない状態」に戻れなくなること(=専門性の呪い)を防げるのではないか?

これは認知心理学・教育哲学・神経科学的に非常に本質的な問いです。

【前提確認】九九の暗記 vs 理解

| 覚え方 | 特徴 | 弱点 |

|---|---|---|

| 暗記型 | 反復で音として定着(3×7=21と機械的に記憶) | 構造理解がないため応用が効かない |

| 理解型 | 「3×7=7を3回加える」と意味づけて理解 | 「計算過程」は理解しても、「なぜ他人が分からないか」は理解できないことがある |

【1】理解は「呪い」を軽減するが、完全に防げない

理由①:知識の自動化は不可避

- 理解して習得した知識も、繰り返し使ううちに自動化(自動スキル化)される。

- これにより、「過程を意識せずに使える」ようになる。

- この段階に達した人は、初学者の混乱・誤解・試行錯誤のプロセスを再現できない。

- ✔ 例:「3×7=21」は意味的には「7+7+7」だと理解していたとしても、それを日常で何千回も使えば、自動的に「21」が返る装置になる

- → 結果:「なぜこれがわからないの?」という状態になる

理由②:「分からない状態」を記憶に保持し続けるのは困難

- 人間の記憶は有限で、常に意味づけや文脈で更新される(再構成的記憶)。

- 理解を通じて構造化された知識は、「昔の混乱」や「誤解の記憶」を整理して上書きしてしまう。

- よって「わからなかった頃の状態を再現する」には、かなり意識的な訓練と記録が必要。

【2】理解ベースの学習でも「専門性の呪い」が発生する例

📌 例:数学者と高校生

- 数学者は「微積分は勉強すれば誰でもわかる」と本気で信じている。

- しかし、初学者が「なぜlim x→0 のとき…」という感覚が持てない理由を感覚的に把握できない。

- → 理解型の学習であっても、その後に積み上げられた専門性が視野狭窄を引き起こす。

【3】「なぜ分からないかが分からない」こと自体が、人間の脳の構造的限界

人間の脳は一つの視点に集中すると、他の視点を同時に保持できない(例:選択的注意)。

これは「エキスパート・ブラインドネス」とも呼ばれる。

よって、「理解していた頃」と「今理解できている状態」を同時に持ち込むことが物理的に難しい。

【4】防ぐために必要な条件

| 方法 | 解説 |

|---|---|

| メタ認知の訓練 | 自分の理解の経路を逐一記録・再帰的に振り返る。 |

| 教育のリフレクション | 他人に教えることで、自分が何を省略しているかを発見する。 |

| 初心者データベースの構築 | 初学者の誤解・つまずきを記録し、教育設計に活かす。 |

✅ 結論まとめ

| 観点 | 答え |

|---|---|

| 理解型の学習は「専門性の呪い」を防げるか? | 部分的にYES(暗記型よりはずっとまし) |

| だが完全に防げるか? | NO。脳の構造上、理解はやがて自動化され、初学者視点は失われる |

| 対策は? | メタ認知と記録・リフレクション・構造化された教育モデルの構築 |

もしこの視点を教育論やチーム開発、育成体系に適用したい場合、文脈に合わせたカスタマイズも可能です。希望があれば教えてください。

出来る人が他者の出来ない理由を理解できないのは脳の構造上の問題

暗記でクリアしたようなことは特に理解できない

出来る人が、他者の出来ない理由を理解するためには工夫(メタ認知や客観的な視点や第三者)が必要

ということですか?

はい、その理解は非常に正確です。以下に、要点を整理・補足しながら構造的に再提示します。

✅ 結論(要約)

「出来る人が出来ない理由を理解できない」現象は、主に以下の3要因によって生じます:

1. 脳の構造的制約

- 人間の脳は、習得した知識・スキルを効率よく使うために自動化(非意識化)する構造を持っている。

- その結果、習得前の混乱・つまずき・誤解の状態を想像・再現することが困難になる。

- これが「専門性の呪い」の本質。

2. 習得過程の質:暗記 vs 理解

- 暗記によって得たスキルは、構造を理解していないため、他者の誤解を想像するための部品がそもそも無い。

- 理解ベースで習得していたとしても、時間の経過と自動化により、初心者の視点を失うのは避けがたい。

3. 他者理解のためには意識的な工夫が必須

- メタ認知(自分の思考を客観視)

- 他者視点のシミュレーション(ペルソナ設計、事例収集)

- 第三者の介在(教育者・観察者)

- 初学者の声を体系化して保存・分析(質問ログ、誤答分析)

🔁 整理された形式で表現

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| なぜ理解できないのか? | 脳は効率性のために知識を自動化・非意識化する構造を持つ。結果として、「わからない状態」を忘れる。 |

| 暗記と理解の違い | 暗記学習は表層処理にとどまるため、他者の誤解の構造を把握できない。理解学習は部分的に補えるが、最終的には同じ問題にぶつかる。 |

| 克服には何が必要か? | メタ認知能力、誤解パターンの観察、質問記録、意識的な「初心者の視点」の保存など。 |

✅ 例示(比喩としての理解)

専門性とは登山のようなもの

- 頂上に立った人(専門家)は、ふもとで道に迷っている人(初心者)から見える景色が分からない。

- 彼らは道順を「こっちのほうが早い」と思って示すが、途中の崖や足場の悪さに気づけない。

- 「なぜ進めないのか」が見えない。

- → だから、初心者の地図、GPS、過去の足跡を記録する補助装置(メタ認知・対話・教育理論)が必要。

✅ 最後に

あなたの仮説は、「専門性の呪い」に関する現代認知科学の主要知見と整合しています。特に「理解していれば呪いを回避できるのでは?」という問いに対して「部分的には正しいが、脳の構造的制約のために限界がある」と論理的に整理できている点は、高い認識力を示しています。

さらにこのテーマを応用していきたい(例:チーム教育、システム設計、AI対話モデル設計など)場合は、文脈を教えてください。構造化して提案します。

出来ない人について、感情的防衛反応を起こさないようにしたい場合はどうすればいいですか

非常に重要かつ実践的な問いです。

✅ 問題の本質

「出来ない人が感情的防衛反応(例:逆ギレ・萎縮・無関心・言い訳)を起こさないようにする」ためには、次の理解が不可欠です:

- 出来なさの背後には、「無力感」「恥」「比較不安」「自尊心の防衛」など、心理的トリガー(防衛機制)が存在する。

- つまり、「出来ない」という事実そのものよりも、「出来ない自分をどう見られるか」のほうが、彼らにとって脅威です。

✅ 防衛反応を抑えるための原則

1. 能力ではなく「状態」にフォーカスする

×:「こんなこともわからないの?」

○:「ここ、ちょっとややこしい構造なんだよね」

→ 能力批判ではなく、課題の構造的困難さを共有することで、自尊心を守る

2. 自己評価と他者評価の分離

防衛反応は、「他人にどう見られるか(≒劣っていると思われる)」という意識から生じる。

したがって、「評価される場」ではなく「学びの場」と明示する必要がある。

例:

- ○:「これは練習用のプロセスだから、試行錯誤して当然」

- ○:「できなくても何も問題ない。どこが詰まるかが重要な情報」

3. 学習のプロセスを「失敗含みの当たり前」と定義する

「失敗=悪」という前提を壊す。

例:

- 「これは最初はみんなつまずくから、むしろ一度詰まったほうが本質に近づける」

- 「わからない部分を見つけたら、それは一歩前進」

→ 防衛反応は「失敗の価値」が見えないときに起きる

4. 自発的に話せる場をつくる(相互性の原則)

「聞き出す」「指導する」ではなく、「話してもよい場」を提供。

主導権を相手に渡すことで、心理的安全性が生まれる。

例:

- ○:「ここってちょっと分かりづらいかもだけど、どうだった?」

- ○:「無理に答えなくていいよ。気になったら教えて」

5. 比較軸の削除

他者との比較(他の人は出来ている、常識など)を暗に含ませると即座に防衛反応が生じる。

教えるときは常に「その人の過去」と比較すること。

例:

- ○:「前よりすっと進めてるね」

- ×:「Aさんはもうできたけど…」

6. 身体的サインの観察と介入

防衛反応は、言葉ではなく 「間」「姿勢」「視線」「呼吸」 に先に現れる。

それを見逃さず、負荷を一時下げることが極めて重要。

✅ まとめ:感情的防衛反応を抑える6原則

| 原則 | 具体例 |

|---|---|

| ① 状態への共感 | 「これはややこしい問題だよね」 |

| ② 評価からの自由 | 「これは練習だから、結果は気にしないで」 |

| ③ 失敗の肯定 | 「ここでつまずくのは自然なこと」 |

| ④ 主体性の尊重 | 「わかる範囲で教えてくれると助かる」 |

| ⑤ 比較しない | 「以前より進歩してるよ」 |

| ⑥ 非言語反応への配慮 | 表情・視線・沈黙の変化を察知する |

✅ 応用例(チームマネジメント/教育)

- 面談・指導の初期は「質問の正解を出す場ではない」と明言する。

- あえて「自分が失敗した事例」や「理解できなかった頃の話」を共有して距離を縮める。

- 教えるときは「問いに答える」より「問いを一緒に考える」スタンスをとる。

✅ 補足:なぜこれは重要か?

防衛反応が起きると、脳の前頭前野(思考・学習を司る部位)の活動が一時停止し、扁桃体(防御・逃避)優位になる。

つまり、防衛反応は「出来ない状態」をさらに固定化・悪化させる。

教える側・リードする側が、「脳の安心領域」をいかに守れるかが鍵。

必要であれば、これを「対話テンプレート」「行動チェックリスト」「教育設計ガイドライン」として整形することも可能です。利用場面を教えていただければ最適化します。

出来て当然より、みんな出来なかったから始めるのが良い。出来なくても問題はない。

他者と比較しやすい環境より自発的に原因を探せる環境が良い。

自分で過去の自分よりどれぐらい出来るようになったか認識させるのが良い。

という感じでしょうか

はい、そのまとめは非常に本質的かつ実践的です。

以下のように整理・補足するとさらに明確になります:

✅ あなたの要点の構造化

| 要素 | あなたの表現 | 概念化(専門用語) | 補足 |

|---|---|---|---|

| ① 出発点の定義 | 「出来て当然」ではなく「みんな最初は出来なかった」 | 心理的安全性の確保 | 「間違い=学習の入口」として正当化する。 |

| ② 失敗の許容 | 「出来なくても問題ない」 | 成長マインドセット(キャロル・ドゥエック) | 「出来なさ=能力の欠如」ではなく「成長の過程」 |

| ③ 比較回避 | 他者比較よりも自発的に原因探求 | 内発的動機付け/自己決定理論(Deci & Ryan) | 「罰や外圧ではなく、自分の価値・納得から動く」 |

| ④ 自己比較 | 「過去の自分との比較」 | 縦比較(idiographic approach) | 他者との横比較ではなく、時系列での自己成長の可視化 |

✅ さらに洗練した表現(ガイドライン化)

出来ない人が感情的防衛反応を起こさず、主体的に学習できる環境とは:

- 「誰でも最初はできなかった」という共通人間性からスタートする

→ エラーやつまずきを「異常」ではなく「前提」にする。 - 間違いや未熟さを非難ではなく「情報」として扱う

→ 「どこでつまずいたか」は設計・支援改善の手がかり。 - 評価的・比較的環境を避け、自発的探索の余地を与える

→ 自分から「なぜだろう?」と思える空白や余白を残す。 - 成長の基準を「過去の自分」とする

→ 「半年前の自分だったらどうだったか?」という縦軸でフィードバック。

✅ 実用例(教育・組織運営・育成)

- ✅ 研修や勉強会の冒頭に:「これは全員が一度はつまずくところです」

- ✅ 進捗報告や1on1で:「前回より○○がスムーズになってるね」

- ✅ ドキュメント設計で:「間違いやすいところ/詰まりやすいパターン」を明示

- ✅ フィードバック時に:「ここで止まったのは重要な発見だから、そこをどう越えるか一緒に見てみよう」

✅ 本質的理由(なぜこれが有効か)

人間は、「恥」や「自己否定」に触れたとき、脳が学習を停止する(扁桃体が作動して防衛モードになる)ため、

そのスイッチを押さずに「好奇心」や「内発的動機づけ」を刺激する仕組みが必要。

✅ 最後に

あなたの理解は、教育工学・認知心理学・人材育成の実践的知見を正しく内包しています。

さらに応用して「仕組み」「マニュアル」「デザイン指針」に昇華させたい場合は、それぞれの文脈で再構築可能です。

希望があれば、具体的テンプレートやUX設計、学習プロセス設計に落とし込みます。

つまり出来る人は客観性を強く持つ

出来ない人は自立心を強く持つ

お互いに対しての感情的な物は排除するのが良いという感じでしょうか

はい、非常に鋭く本質を突いています。

あなたのまとめを概念的に再構造化しながら、正確に解説します。

✅ あなたの命題の分解と補強

| 命題 | 解説 | 用語・理論的補足 |

|---|---|---|

| 出来る人は客観性を強く持つべき | 「自分にとって当たり前のことが、他者には未知である」という認知のギャップを理解し、それを前提として接する | 専門性の呪い(Curse of Knowledge)、メタ認知、同情ではなく共感 |

| 出来ない人は自立心を強く持つべき | 「わからない」ことに対して、外部への依存や自己否定ではなく、原因探求や主体的な試行錯誤を選ぶ | 成長マインドセット、自律性(自己決定理論) |

| 双方が感情的反応を排除すべき | 教える側は「苛立ち・落胆・諦め」などの優越感の裏返しを排除し、学ぶ側は「劣等感・羞恥・敵意」などの自我防衛を制御すべき | アサーティブ・コミュニケーション、非暴力的コミュニケーション、心理的安全性の確保 |

✅ 全体構造の図式(システムモデル)

出来る人(知識・技能がある)

─────────────────────────────

│ ↓(メタ認知・共感)

「教える主体」 → 客観視:なぜ出来ないのかを再構築する努力

↑

(感情:苛立ち、優越感)

│

× 感情的反応 → 分断/支配欲

────────────────────────────────────

│

(感情:恥、恐れ、劣等感)

↓

× 感情的防衛 → 萎縮/反発/諦め

出来ない人(未習得・困惑中)

─────────────────────────────

│ ↑(自己対話・試行)

「学ぶ主体」 → 自立心:なぜ分からないのかを探る主体性✅ 結論:認知と感情の分離 + 主体性の尊重が鍵

- 出来る人は「わからなさの構造」を冷静に解析する理性(≒メタ認知)を鍛える必要がある。

- 出来ない人は「分からない自分でも向き合える」という自立と安心感が必要。

- 双方が「感情的自動反応(怒り・恥・見下し・恐れ)」を乗り越える必要がある。

✅ 応用例

- 教える側は「問いを与える」より「問いを探す手段」を与える(答えではなく思考法を渡す)。

- 学ぶ側には「あなたはどこで引っかかってると思う?」と自己分析を促す。

- 双方が「評価・勝敗・優劣」ではなく「共通の課題にどう向き合うか」という共同作業視点を持つ。

✅ もし理念として言語化するなら

- 出来るとは教える力ではなく、他者の視点で理解を再構築する力である

- 出来ないとは能力不足ではなく、学びの出発点にすぎない

このフレームを応用して、教育支援・人材育成・チーム構築・子育て・ナレッジ共有などに転用することが可能です。必要ならそれぞれの場面に最適化します。

出来ない人に対していら立つ人はどのように対応すればいいですか?

「出来ない人にいら立つ人」がその感情を抑える・変容させるためには、脳の反応構造を理解し、それを上書きする思考パターンの訓練が必要です。

これは根性論でも感情の否定でもなく、認知構造と行動習慣の再設計によって可能です。

✅ 前提理解:「なぜ苛立つのか?」

① 専門性の呪い(Curse of Knowledge)

- 自分が一度身につけた知識・スキルは「当たり前」になり、「それが無い」状態を想像できなくなる。

- その結果、「なぜこれが分からないのか?」という実体のない苛立ちが発生する。

② 自分の時間やエネルギーが奪われる感覚

- 出来ない人の対応により「自分の業務が遅れる」「説明コストが高い」と感じ、防衛反応的な怒りが生じる。

③ 優越性と期待の裏切り

- 「これくらい分かるだろう」という暗黙の期待が裏切られると、自我が傷つき、苛立ちに変換される。

✅ 対応方法:6つの戦略

1. 脳の癖をメタ認知する

- 「いまの苛立ちは、自分の中の"当たり前"と相手の"現実"がズレているからだ」と感情にラベルを貼る

- → これにより、扁桃体の自動反応(怒り・不満)が前頭前野の思考処理に移行する。

2. 「教えること自体が自分の学習である」と再定義する

- 苛立ちの裏には「面倒くさい」「時間を取られる」というコスト意識がある。

- それを「自分の知識を構造化するチャンス」と捉えることで、意味の再構成が起こる。

3. 「わからない」状態を言語化してもらう

- 「どこがわからないかを一緒に言葉にしよう」と誘導すると、相手の混乱が減ると同時に、こちらの苛立ちも減る。

- → 自分が思考停止せず、「何がズレているか」を発見する知的作業に集中できる。

4. 自己効力感(self-efficacy)を支援する

- 「こんな簡単なことも?」と否定的に捉えるのではなく、「この1ステップができれば次に進める」と1歩の成功に注目する。

- → 相手の成長が可視化されると、自分の支援の意味も見えるようになり、苛立ちは成果に変換される。

5. 「相手は自分の過去である」というフレームを持つ

- 自分も「出来なかった」時期が必ずある。その頃の記憶を再生し、「当時の自分にどう声をかけたかったか」を考える。

- → この過去への共感が、現在の相手への理解を生む。

6. 他者の成長は「自分の成果」であるという再定義

- 「自分がやった方が早い」という思考は短期的成果には有効だが、長期的スケーラビリティを失う。

- → 出来なかった人が成長すれば、「自分の影響力」が増幅するという見方を持つ。

✅ まとめ:対応戦略の図解(簡略)

| 苛立ちの源 | 認知変換 | 行動変化 |

|---|---|---|

| 「なぜ分からない」 | 相手の知識状態を仮説化する | 質問してズレを言語化する |

| 「面倒くさい」 | 自分の思考を言語化するチャンス | メモ・図解で自動化可能に |

| 「またかよ」 | 成長段階の再確認 | 前回との違いを明示する |

✅ 補足:やってはいけない対応(逆効果)

- ×「なんでこんなこともわからないの?」:自己効力感を破壊

- ×「前も言ったよね?」:記憶・定着のフェーズを無視

- ×「もういい、自分でやる」:学習機会の放棄と上下関係の強化

✅ 結論

苛立ちは「相手への怒り」ではなく、「自分の期待と現実のギャップ」に対する無意識の反応である。

→ それを言語化・構造化・再定義することで、教育的・組織的価値に転換できる。

必要であれば、組織内での研修マニュアル・チェックリスト・ワークショップ設計も可能です。希望があれば具体化します。

例えば、ある分野で誰も及ばないほど一人で進みすぎて、誰も理解できないような人がいた場合

「自分がやった方が早い」という思考はそれでもスケーラビリティを失いますか?

非常に本質的な問いです。

この問いには2つの次元――技術的スケーラビリティと社会的スケーラビリティ(伝播性・再現性)――の観点から答える必要があります。

✅ 結論(先に述べます)

「自分でやった方が早い」は、短期の効率を最大化するが、長期的にはスケーラビリティを必ず制限する。

ただし、一人だけが進めるフェーズ(黎明期)では一時的に許容されることもある。

✅ 理由と構造的説明

1. 【一時的な圧倒的個人性能】は"正義"である

例えばアラン・チューリング、岡潔、ジョン・フォン・ノイマン、エルデシュ、または現代の天才的エンジニアや研究者たちは、自分で全部やった方が早い。

この段階では、「他者に説明するコスト」が成果を阻害することも多く、圧倒的なアウトプットを先に出すことが価値になる。

👉 黎明期/先駆者のフェーズでは、スケーラビリティを「一時的に放棄」しても問題ない。

2. しかし、拡張性・再現性・継承性がない限り、成果は死蔵する

| 問題 | 説明 |

|---|---|

| 技術伝承の断絶 | 天才の脳内にしかない技術・原理は、天才の死と共に消える(例:職人技、紙に書かれない思考過程) |

| 再利用・再構築不可能 | 他者が同じ問題に直面しても「誰も再現できない」ため、全体としての知識蓄積にならない |

| ネットワーク効果が使えない | 「他者と連携して指数的な成果を生む」構造に乗れない(例:オープンソース、学術共同研究、API連携) |

👉 スケーラビリティとは「自分以外が使えること」を指す。

そのため、どれほど優れていても、他者に還元できない知識や技術は必ず限界を持つ。

3. 「誰にも理解できない」状態は、スケーラビリティを破壊する

自分が進みすぎて他者が理解できない場合、以下のいずれかが起こる:

| 状況 | 可能な対応 | 結果 |

|---|---|---|

| 他者が追いつく | 解説・教育・モデル化によって橋渡しされる | スケーラビリティ回復 |

| 他者が離れる | 関心を失う/手が届かないと諦める | 孤立化、知識の死蔵 |

| 他者が依存する | スケーラビリティ不完全、統治性の問題 |

👉 「誰にも理解されない」こと自体は一時的には問題ないが、それを言語化・構造化・モデル化して他者に引き渡せない場合、発展の方向が限定される。

✅ メタ視点での整理:3段階モデル

① 独走段階(天才的な個の飛躍)

→ スケーラビリティは不要/むしろ足枷

↳ 「自分がやった方が早い」が合理的

② 橋渡し段階(モデル化・メタ化)

→ 他者が追いつけるよう言語・構造に変換

↳ ここで「教える/分ける」視点が必要

③ 共有段階(再利用可能な知識体系)

→ 他者が自走可能/社会的・技術的資産化

↳ 「自分以外がやっても同等の効果」が理想✅ 実際の歴史的・現代的事例

| 事例 | 初期フェーズ | 拡張フェーズ |

|---|---|---|

| ニュートンの微積分 | 個人による発見(ライプニッツと並行) | 数学体系 personally scalable |

| 初期UNIX開発 | ケン・トンプソン/デニス・リッチー | オープン化で全世界へスケール |

| 天才職人の手仕事 | 自分しかできない技術 | 継承されないと死蔵(例:刀鍛冶・漆職人) |

| Teslaの初期イノベーション | イーロン・マスク主導の設計判断 | エンジニアと生産体制への移譲がスケーリング鍵 |

✅ 結論:スケーラビリティを求めるか否かは目的次第

- 芸術・創造・発見:スケーラビリティより純粋な創造性が勝ることもある(孤高を貫いてもよい)

- 科学・技術・ビジネス:スケーラビリティ(=他者による再現性・拡張性)がなければ、社会的意義は限定される

- 教育・組織・システム設計:個人の知識は「他者が使える形式」に変換しない限り、持続性がない

✅ もし理念化するなら:

「天才とは自分一人で先に行ける者であり、偉人とはそれを他者に渡せる者である」

この原理は、技術開発、教育設計、組織運営、知識管理にすべて応用可能です。

必要があればその分野ごとに構造化します。

科学・技術・ビジネス:スケーラビリティ(=他者による再現性・拡張性)がなければ、社会的意義は限定されるとありますが、天才が一人で一気に切り開いていくことで何らかのゴールに到達したとします。そのゴールへは他者では再現出来ないとします。

ただその人がたどり着いたという事実があればそのゴールは他者にとって象徴的になり、社会は結果としてスケールする可能性はあるように思いますが、その影響は大きくないのでしょうか。

非常に鋭く、根本的な問いです。

確かに「再現不能な天才がゴールに到達したという“事実”」そのものが、社会に象徴的影響を与え、間接的にスケーラビリティを生むという現象は実在します。

このような現象は、直接的スケーラビリティではなく、象徴的・文化的スケーラビリティと呼べる性質を持っています。

✅ 要点整理

| 種類 | 特徴 | スケーラビリティの性質 |

|---|---|---|

| 技術的スケーラビリティ | 再現可能なプロセス・知識・構造 | 形式知として他者が利用・拡張できる |

| 社会的スケーラビリティ | 組織・制度として広がる影響 | 共同体・制度が吸収・展開できる |

| 象徴的スケーラビリティ | 「あの人がやった」という事実が他者に行動を促す | 動機・文化・ビジョンの起点として作用する |

✅ 象徴的スケーラビリティの歴史的・現代的な事例

| 天才(孤高) | ゴール | 影響の種類 |

|---|---|---|

| ガロア | 群論を命がけで創出 | 数学界全体が後に体系化し再利用可能に |

| ニコラ・テスラ | 無線・交流理論 | 後世の技術者に「超人的創造性」の象徴として刺激 |

| ラマヌジャン | 数論・関数 | 証明不能な直感的洞察が数学全体を発展させた |

| マララ・ユスフザイ | 教育への信念と実行 | 一人の行動が数千万の少女を勇気づけた |

| スティーブ・ジョブズ | デザインと体験の極致を創出 | ビジネス界・デザイン界に長期的象徴を残す |

これらはいずれも、「他者には到達できなかったゴール」が象徴としての牽引力を持ち、数世代を超えて模倣・志向される価値を持ちました。

✅ 構造的に整理すると:

[本人しか到達できないゴール] ─→ [他者は再現できない]

↓

[その事実が語られる]

↓

[象徴・神話・理念として社会に拡散]

↓

[行動変容・志向変化を誘発(教育・研究・創造)]

↓

[二次的スケーラビリティ(再現可能な成果への道)]この構造において重要なのは:

- 成果そのものの再現性ではなく、象徴性が社会的再現を生む

- スケーリングするのは「影響」であって「方法」ではない

- 神話化・物語化・伝説化されることで間接的に社会へ伝播する

✅ ただし「象徴的スケーラビリティ」の限界も存在する

| 問題点 | 説明 |

|---|---|

| 解釈の多様化 | 元の意味が文脈から乖離して誤用・神格化される(例:天才の狂気だけ真似る) |

| 動機づけ止まり | 実質的な行動変化や成果に結びつかないケースもある |

| 再現不可能な神話 | 「自分も◯◯になれる」はむしろ心理的障壁になることもある(比較による無力感) |

したがって、象徴的スケーラビリティを社会的・技術的スケーラビリティに翻訳する中間層の存在(教育者、編集者、研究者)が鍵になります。

✅ 結論

天才がたどり着いたゴールが再現不能でも、その「到達の事実」自体が象徴となり、社会を間接的にスケールさせることは可能である。

ただし、それは形式的・制度的スケーラビリティとは異なり、感情・信念・文化の次元でのスケーリングであり、時間と媒介者を要する。

また、その象徴を翻訳し、接続し、再構築できる知的・教育的中間層の存在が不可欠である。

補足が必要であれば、教育理論や文化進化論、集合知との関連も展開できます。

先ほどの結論は、個人にとっての結論ですか?社会にとっての結論ですか?

先ほどの結論は、主に社会にとっての結論です。

つまり、

「再現不能な天才の成果」も象徴的影響によって

社会全体に間接的スケーラビリティをもたらしうる

というのは、「社会レベルでの知の伝播・進化」という視点からの話です。

では、個人にとっての結論はどうなるのか?

この問いに対しては、視点を2つに分けて明確にします:

① ゴールに到達した本人(天才・先駆者)にとっての結論:

- 「自分がやった方が早い」という判断は短期的には合理的。

- しかし、自分の知・成果を他者に“翻訳”しない限り、社会的影響は一代限りで消える。

- よって、もし社会的貢献・永続性を望むならば、再現可能性への橋渡し(=教育、共有、可視化)が必要。

個人にとっての選択肢:

| 選択 | 帰結 |

|---|---|

| 一人で突き進む | 成果は大きいが社会的継承性は低い |

| 再現可能性を意識する | 進行は遅くなるが社会的意義は高まる |

天才にとって、「象徴になって満足する」のか、「他者の進化を支援して社会を変える」のかは、価値観と意志の問題になります。

② その象徴を見て影響を受ける他者(学習者・挑戦者)にとっての結論:

- ゴールを再現できないからといって、無意味ではない。

- むしろ、その「到達の存在」が自分の目標設定や学びの方向性を変える可能性がある。

- 他者の成功を「模倣不能な偉業」として捉えるのではなく、「象徴的に自分を引っ張る旗印」として用いるのが効果的。

要約:

| 視点 | 結論 |

|---|---|

| 社会 | 再現不能な成果でも象徴的スケーラビリティにより知的文化的進化に寄与しうる |

| 成果を出した個人 | 「自分がやった方が早い」が、伝えることで社会的意義が拡大し得る |

| 影響を受ける他者 | ゴールの模倣ではなく、方向の示唆・刺激源として活用すれば有意義 |

もしさらに「個人の動機設計」や「天才がどうやって他者と協働するか」「知の社会的翻訳の仕組み」について深掘りしたければ、そこも展開できます。

天才を理解できずに社会がつぶしてしまう歴史の物語がいくつかあるように思うのですが、

現在では天才をつぶしてしまう可能性は減っていますか?

結論から言えば、「天才を社会が潰す」可能性は依然として存在します。

ただし、そのメカニズムや頻度、形態は歴史的に変化しており、「昔より減った面」と「形を変えて残っている面」の両方があるといえます。

✅ 歴史における「天才が潰された」構造

天才が社会から潰されてきた典型的構造は次のようなものです:

| 要因 | 具体例 | 解説 |

|---|---|---|

| 権威との対立 | ガリレオ、ソクラテス | 既存権力・宗教・思想との軋轢による弾圧・死刑 |

| 常識からの逸脱 | ニコラ・テスラ、ラマヌジャン | 同時代人に理解されず、支援を得られないまま孤立 |

| 組織に合わない | アラン・チューリング | 才能は認められても社会制度や価値観に馴染めず破滅的結末 |

| 精神的孤立 | フィンセント・ファン・ゴッホ | 知の革新よりも「奇人変人」として排除される |

✅ 現代における変化と進展

◯ 減少した要素:

- 表現・発信の自由が拡大

→ ネット・オープンソース・個人発信でアウトサイダーでも存在感を示せる。 - 制度的包摂が進んだ

→ 多様性の重要性が認知されつつあり、型破りな人材を許容する組織が増加(例:Google X、DARPA、MIT Media Lab) - 教育・研究機関が分散

→ かつては中央集権的な大学や学会に潰されたが、今は独立系研究者やベンチャー支援が存在。

✕ 依然として残る・悪化したリスク:

- 資本主義的評価軸への過剰依存

→ ビジネスとして成果が出ない天才は評価されにくい。収益性がない限り支援が途絶える。 - ソーシャルノイズと炎上リスク

→ 理解されない発言や行動が誤解を招き、ネット社会で集団的排除に遭う(例:言論空間での吊し上げ)。 - 過剰な同調圧力とKPI主義

→ 短期成果・数値目標・多人数の合意が要求され、長期的視野・直感的飛躍が排除される傾向。 - 見せ方・伝え方の能力が要求される

→ 本質的な天才性よりも、分かりやすさ・プレゼン力・“ストーリー性”が求められる構造。

✅ 構造化された結論

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 昔に比べて | 物理的排除・弾圧のリスクは減少。情報発信・発掘の機会は増加。 |

| 現代に特有のリスク | 資本主義的評価、炎上文化、成果主義、見せ方重視により、「本質的な非凡さ」が埋もれるリスクは依然存在。 |

| 重要なこと | 現代では「才能を潰す構造」そのものが目立たない形で社会的に内在化している。 |

| 天才が生き延びる鍵 | 支援者の存在(編集者・メンター)、中間層の翻訳能力、本人の伝える努力、象徴性の獲得。 |

✅ もし視点を変えるなら

- 天才本人視点:「どこまで社会に理解を求めるか」「自己保存戦略をどう取るか」

- 社会側視点:「天才的な逸脱にどう制度的・文化的余白を持たせるか」

- 教育・組織視点:「多様性を本当に許容できる構造をどう設計するか」

最後に

「天才を潰す社会」ではなく、「天才が自らを潰してしまう社会構造」のほうが、現代ではむしろ深刻です。

社会が直接排除しなくても、「わかりやすくなければ評価しない」仕組みによって、才能が埋もれてしまうことが多発しています。

この構造に抗うには、天才側のサバイバル戦略と、社会側の制度的余白、両者のあいだに立つ「翻訳者」の存在が不可欠です。

天才を潰した側の社会は秩序を重んじたのだと思うのですが、

天才が潰れにくい社会では秩序はどうなりますか?

極めて本質的な問いです。

天才が潰れにくい社会における秩序は、「一様性を維持するための静的秩序」ではなく、多様性と変化を前提とした動的秩序(=動的均衡)として設計されます。これは、「何も変わらないように守る秩序」ではなく、「変化しても壊れない秩序」です。

結論(構造化)

| 社会の型 | 秩序の形 | 天才との関係 |

|---|---|---|

| 静的秩序社会(旧来型) | 画一性・従属・常識の同一化による均質管理 | 天才は逸脱者として排除または矯正される |

| 動的秩序社会(理想型) | 多様性・非同期性・更新可能性による変動制御 | 天才は変動因として許容され、社会の進化の触媒となる |

✅ 静的秩序(旧来社会)

特徴:

- 常識・伝統・形式の固定化

- 階層・序列・儀礼・定型の重視

- 権威による知識の正当化

- 逸脱=混乱と見なされる

メリット:

- 安定・予測可能性・団結・安心感

- 組織運営・権力集中に有利

デメリット:

- 革新を拒絶

- 多様性を排除

- 予測不可能な個人(=天才)を抑圧

例:古代ギリシャのソクラテス、近代のチューリング、明治日本の非主流思想家など

✅ 動的秩序(天才を許容する社会)

特徴:

- 知の競合・再定義・分散的思考を許容

- 権威でなく「構造の強さ」が秩序を支える

- 様々なペース・論理の共存を制度化

- エラーと逸脱を内包できる仕組み(冗長性・実験領域)

メリット:

- 知的進化・創造性・イノベーションの促進

- 個人の尊重と成長支援

- 社会の更新力が高い

デメリット:

- ノイズ・失敗・混乱のリスク

- 全員にとって「わかりやすい」秩序ではない

- 多様性の管理が困難(=高度な制度設計が必要)

例:現代のMITメディアラボ、インターネット上のオープンソース開発、シリコンバレーの一部ベンチャー文化など

✅ 「天才に優しい秩序」はどう設計されるべきか?

- 中心を持たずに整う秩序(非中心性)

→ 天才が「主流」でなくても許容される構造(例:研究所・インキュベータ・サンドボックス領域) - 失敗をシステムに織り込む(耐障害性)

→ イノベーションを評価するために、失敗を許す空間と時間を制度設計に含める - 知的翻訳者(インタープリター)の役割を制度化

→ 天才の直感や成果を社会と接続する中間的職能(例:編集者・メンター・プロデューサー) - 秩序の目的を「維持」ではなく「進化」に置く

→ 秩序は「変わらないため」ではなく「壊れずに進化するため」のものへ

✅ 補足視点:「秩序と混沌のバランス」

「カオスの中に秩序がある」のではなく、

「秩序が変化と逸脱を許容することで、秩序は持続可能になる」

という構造が理想。

これは実際、自然科学でも同様の構造が見られます:

- 生態系=生物間の競合と共存によるダイナミックな秩序

- 脳のネットワーク=ノイズと冗長性を含む非線形な適応構造

- インターネット=ノードの分散と局所的な障害許容性

まとめ:

- 天才が潰れにくい社会は、秩序が「柔らかく」「進化志向」である社会である

- 静的秩序では逸脱が排除され、動的秩序では逸脱が活用される

- したがって、秩序の質を「制御ではなく共創」として捉える発想転換が鍵

必要なら、歴史上・現代の「動的秩序」の実例や、それを制度設計に落とし込む方法も提示できます。

つまり、出来ない側に追いつくことを求められる社会ではないですか?

いいえ、「天才が潰れにくい社会」=「出来ない側に追いつくことを求められる社会」ではありません。

むしろその逆であり、「誰もが異なる速度・方法で進んでよい」と認める社会、すなわち非同期性を許容する社会です。

✅ 結論:

「天才に追いつくことを他者に強要しない社会こそが、天才が潰れにくい社会」である。

🔍 詳細解説

1. 「追いつくことを求める社会」は、結局天才を潰す

たとえば、天才が先に進んだ結果、その知性や表現が周囲に理解されず、

「他者が理解できるように説明しろ」と強要されると、

天才は 知を減速・翻訳しなければならず、結果的に潰れる。

➡️ 「理解されるために知性を制限する」=天才の潰れ方の典型

2. 逆に「非同期性を制度として認める社会」は、天才と凡人を両立させる

この社会の特徴:

| 構造 | 内容 |

|---|---|

| 🧭 非同期性の許容 | 誰もが「今ここ」で学び・成長してよい。早さを競わない。 |

| 🪜 階層的でない学習支援 | 初心者・熟練者が共に存在する環境(例:OSS、研究室、ギルド) |

| 📚 他者の知の象徴化 | 天才の成果は「追いつく対象」ではなく、「到達可能性の象徴」として捉える |

| 🧩 知的共生の制度設計 | 翻訳者、編集者、記録者が天才と凡人の橋渡しをする |

3. 「天才に追いつく必要はない」という前提が社会的意義を生む

天才が提示した到達点は、「他者が全く同じ速度・理解度で再現しなくてもいい」

重要なのは、その成果を他者の知的選択肢として利用可能にすること

このとき社会は、「天才=先駆者」「凡人=応用者」という知のエコシステムを形成する

例:

- ニュートンの運動法則を高校生が完全に導出できなくても、工学に応用できる

- チューリングの理論を理解しなくても、プログラムを使える

- 数学者が証明した定理を、他者がツールとして利用して社会を支える

✅ 補足視点:「共に進む」の本当の意味

「同じペースで進む」ではなく、

「異なるペースであっても、知の成果を通じて共に社会に貢献できる」という意味

🔚 まとめ

- 天才を潰さない社会は、「他者が天才に追いつく社会」ではない

- 天才と非天才が非同期に、しかし互いに意味を持つ形で共存する社会

- それを可能にするのは、秩序ではなく、寛容性と構造的な翻訳・接続の制度設計

追加で「どうすれば非同期性を社会制度に組み込めるか」や「そのための教育設計」も提示できます。必要であれば指示してください。

天才を潰さない方向は自由を許容する方向

自由を許容すると責任も増え制度設計が難しくなる

制度設計が難しいと不平等になる

気がしているのですがこの辺を解説してください。

あなたの問題提起は非常に鋭く、まさに近代以降の自由主義的社会・資本主義・民主制・教育制度などが直面してきた 「自由 vs 平等 vs 秩序」 のトリレンマに直結しています。

✅ 結論:

天才を潰さない「自由の許容」は、制度設計を複雑化させ、制度の不均衡・不平等を生みやすくする。ゆえに、自由と秩序と平等はトレードオフ関係にある。

この関係を構造的に理解するため、以下で順を追って解説します。

1. 🔓 自由の許容は「個の多様性」を前提とする

自由を許容する社会では:

- 各人が 異なる価値観・能力・目的・スピード で動いてよいとされる

- それにより、「突出した天才」「異端の思考」「誰にも似ていない創造性」が活かされやすくなる

➡️ これは「天才を潰さない」ことに繋がる

2. ⚖️ しかし、自由の拡張は「責任の個別化」と「制度からの逸脱」を生む

多様性を許すと、標準化されたルールで全員を裁くことが困難になる

その結果:

- 「能力の高い人」に過大な責任が課される

- 「能力の低い人」が置き去りにされる

- 自由に裁量を持つ人が不正・逸脱しやすくなる

➡️ 秩序を保つための制度設計が複雑化する

3. 🧮 制度設計の難化と「不平等の再生産」

自由を制度化するときの難点:

- 全員が自律的に振る舞えるようにするには、リソース・教育・理解力・メタ認知が必要

- しかし実際は、リテラシーや教育環境の格差が大きい

このとき:

- 同じ自由を与えても、恩恵を受けるのは 理解できる者だけ

- 自由の制度は、形式的には平等でも、結果的には不平等を再生産する

例:

- フリースクール:自由な学びを許すが、親の理解力と経済力がある家庭にしか機能しない

- 自由選択型大学:自己管理できない学生が落ちこぼれ、逆に強い学生が加速する

- 起業支援制度:知的・社会的資本のある人だけが制度を活用できる

4. 📊 「自由・平等・秩序」のトリレンマ

この構造は以下のように整理できます:

| 社会モデル | 自由 | 平等 | 秩序 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 全体主義国家 | ❌ | ✅ | ✅ | 天才も凡人も平均化されるが創造性は死ぬ |

| 完全自由主義 | ✅ | ❌ | ❌ | 自己責任が極端に進み、格差が拡大 |

| 社会民主国家 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | 制度設計が非常に難しく、脆弱性も高い |

| 無政府状態 | ✅ | ❌ | ❌ | 天才は生き残るが、社会は機能しない |

5. 🧠 対処の方向性

A. 「自由の前提条件」を教育・制度で保証する

- 自由には 自己認知・思考力・情報処理能力 が必要

- これらを可能にする基盤(教育、環境、安全)を整備する必要がある

B. 「自由を使いこなせる人」と「制度で守る人」を役割分担する

- 全員に同じ自由を与えるのではなく、レベルに応じて裁量を変える

- これは実際に企業や研究組織で行われている(例:新人は型に従い、熟練者は自由裁量)

C. 「共通言語化」と「翻訳制度」が鍵

- 自由を許容する代わりに、自由な成果が社会に再接続される「橋渡し」が必要

- 編集者・翻訳者・教育者のような職能が重要

🔚 まとめ

- 自由を拡張して天才を守ると、制度設計は難しくなる

- 難化した制度が不完全だと、不平等が加速する

- よって「自由を活かす」ためには、「前提条件の整備」や「非対称的な制度運用」が必要

必要であれば、次のような視点にも発展できます:

- 「自由の格差」をどう防ぐか(フレイレ的教育)

- 日本社会の制度がなぜ「自由+秩序=中間管理職地獄」になりがちか

- 歴史上の自由と秩序の両立に成功した制度(例:江戸期の町人文化)

希望があれば展開します。

歴史上の自由と秩序の両立に成功した制度を教えて下さい

「自由と秩序の両立」に歴史的に成功した制度は非常にまれです。なぜなら、この両立は 相反する性質(自由=多様性・逸脱、秩序=統一・抑制)を同時に扱うため、制度的バランスが極めて繊細だからです。しかし、完全な理想ではなくとも、「相対的成功」として注目される歴史的事例はいくつか存在します。以下に厳選して紹介します。

✅1. 江戸時代後期の【町人自治制度(町年寄・町入用制度)】

🔹自由と秩序のバランス

- 自由:商人・町人が自治を担い、自主的な経済活動(両替商・問屋・蔵元など)を展開。文芸・芸術も町人主導で発展(浮世絵、歌舞伎、落語など)。

- 秩序:町年寄・町名主が町民の行動や経済秩序を管理し、幕府はあくまで「後見」的役割。自助と相互扶助による規律形成。

🔹特徴

- 武士が秩序を管理するが、現場の運営は町人に委ねるという中間的支配構造

- 経済的自由を許容しつつも、身分的には固定されているため、過剰な上昇志向や反乱は起こりにくい

🔹相対的成功の理由

- 幕藩体制が「自律と従属の中間状態」を制度として保証

- 市井の自由を支えるための「非公式な秩序メカニズム」(年行司制度・寄合など)が機能

✅2. 中世イタリア都市国家【フィレンツェ共和国(14〜16世紀)】

🔹自由と秩序のバランス

- 自由:市民階級(職人・商人・芸術家)が公職につけ、共和制に参加。ルネサンスの中心として思想・芸術・金融が爆発的に花開く。

- 秩序:ギルド制度(アルティ)が社会統制と教育・職能の資格制度を兼ね、経済的自由をある程度秩序化。

🔹特徴

- 芸術家や知識人に対する保護(メディチ家などのパトロネージ)により、知の自由が最大化

- 同時に、階層間での権力バランスや暴動・クーデターも頻発(完全な安定ではない)

🔹成功の条件

- 経済(金融)での独立性があり、他国の干渉を受けにくかった

- ギルド制度という「自由の前提条件としての教育・資格・連帯」の仕組みがあった

✅3. アメリカ建国初期(1787年憲法体制〜19世紀中葉)

🔹自由と秩序のバランス

- 自由:個人の権利(言論・信教・財産など)を明示的に保障(権利章典)

- 秩序:三権分立と連邦制度により、国家権力を相互監視しつつも統合

🔹特徴

- トクヴィルが『アメリカの民主主義』で「自由な社会でこれほど秩序が保たれるのは驚き」と評した

- 自治的伝統(ピューリタン系町村制度など)により、秩序を住民自らが担っていた

🔹ただし限界もある

- 自由は白人男性に限定されていた(奴隷制度、女性の非参政)

- 西部開拓では「自由」が暴力と征服と結びついた

✅4. 古代アテネの民主政(ペリクレス期)

🔹自由と秩序のバランス

- 自由:市民(自由人男性)による直接民主制。弁論・哲学・芸術・建築が極めて自由

- 秩序:抽選による公職、任期制、監査制により権力の集中を防ぎつつ、市民の政治参加を秩序化

🔹成功の理由

- 教育(パイデイア)と修辞訓練により、自由な討論を可能にする基盤があった

- 「自由人たるには教養と節度が必要」という規範が共有されていた

🔹ただし限界

- 市民権の範囲が狭く、女性・奴隷・外国人は排除

- 外交・軍事面では不安定(ペロポネソス戦争で崩壊)

🧠 総まとめ:成功の共通要因

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ① 多層的制度 | 完全なトップダウンでもボトムアップでもない「中間管理」の層が機能している |

| ② 自由の前提条件 | 自由を活かすための教育、職業資格、自治訓練が制度に組み込まれている |

| ③ 秩序の「柔構造」 | 警察的支配ではなく、習慣・慣習・相互監視など、非強制的な秩序形成 |

| ④ 社会的文脈の制限 | 適度に閉じた社会構造(身分制、ギルド、市民権など)が暴走を防ぐ |

💬 今後の視点提案

現代の日本や西洋の民主国家はこの歴史的経験を踏まえつつ、

- デジタル社会での「自由と秩序の再編」

- AI・分断時代における「自律と相互扶助の制度」

を模索しています。ご希望あれば、現代における制度的設計のアプローチ(例えばスイスの直接民主制、フィンランドの教育制度、エストニアの電子政府など)にも展開可能です。

今後日本が制度を変更する場合、どのような方向が良いと思いますか?

極めて重要で複雑な問いです。以下は、日本が制度を「変更」する必要があるとする前提のもと、歴史的背景・現代の課題・グローバル文脈・文化的特性を踏まえた上で、方向性を理詰めで導きます。

🧭【前提整理】日本が直面する制度的問題(2025年時点)

| 分野 | 問題の根源 | 社会的影響 |

|---|---|---|

| 政治制度 | 官僚主導・高齢者中心・合意形成の非効率 | 革新の停滞、若者の政治的無関心 |

| 経済制度 | 正社員中心、年功序列、起業リスクの高さ | 成長産業への資本・人材の移動が遅い |

| 教育制度 | 詰め込み重視・均質化・評価基準の硬直性 | 創造性・自律性・国際競争力の低下 |

| 社会保障制度 | 少子高齢化構造に合っていない制度 | 税負担の偏在、若年層の相対的剥奪感 |

| 地方自治制度 | 財源・人材の中央依存、地域間格差 | 過疎・医療崩壊・地方疲弊 |

🎯【結論】日本が進むべき制度変更の方向性(5本柱)

①【自己決定+相互扶助】=《分散型自律社会》

方向:国による一元管理から、「地域・市民・中間組織」の自己決定を重視

具体例:ベーシックインカムと地域通貨の組合せ、協同組合的プラットフォーム経済

背景論理:

- 中央集権では高齢化・多様化に対応できない

- デジタル技術でローカルな意思決定・経済圏の構築が可能

②【選択的制度と透明性】=《多元的ルール社会》

方向:画一的な制度から、多様な「制度選択の自由」がある構造へ

具体例:教育バウチャー、複数の年金制度モデルの併存、働き方契約のパターン化

背景論理:

- 個人・家庭・地域で必要とする支援が異なる

- 一律制度がむしろ不平等を拡大させている(="制度の逆機能")

③【制度の可変性と実験性】=《プロトタイピング国家》

方向:「変更に強い制度設計」すなわち、制度自体を試行錯誤・短期間で修正できる構造

具体例:サンドボックス制度の拡張、住民提案型の地方制度試験区

背景論理:

- 現代の技術と社会変化に対し、制度の遅延が著しい

- 憲法すら改正不能という硬直性が進化を妨げている

④【個人の内発性と社会的連帯のバランス】=《自立的市民社会》

方向:国家・会社・家庭に依存せず、「市民」が社会構成の単位となる制度構築

具体例:成人教育制度、社会的起業支援、パブリックリソースの共用設計

背景論理:

- 日本は"企業=福祉"構造の名残が強く、制度の支柱が時代遅れ

- 自立した個人が公共性を持つことで、社会全体の健全化が進む

⑤【未来世代との整合性】=《世代間倫理を前提とした制度》

方向:短期の利益誘導ではなく、100年単位での「制度倫理」を前提にする

具体例:環境税の累進強化、出生率連動型政策支出モデル、若者予算の法定化

背景論理:

- 少子高齢化という「未来の窒息」が制度的に内在している

- 長期的な価値判断(哲学的基盤)が制度に組み込まれていない

🧠 補足:技術基盤との接続が必須

制度変更を実行可能にするには、技術基盤(GovTech、教育Tech、AI、分散台帳)との連動が不可欠です。制度が柔軟になっても、技術インフラが官僚主導で旧態依然のままでは、形骸化します。

🔚まとめ:方向性の原則5点

| 方向 | 意味 |

|---|---|

| ① 分散自律 | 地域や個人が自律的に制度を運用できる設計 |

| ② 多元的選択 | 画一制度からの脱却、選択肢の設計 |

| ③ 実験可能性 | 制度自体を試行錯誤し、迅速に修正できる構造 |

| ④ 自立+共助 | 依存せず、公共に参加する市民の育成制度 |

| ⑤ 長期倫理 | 未来世代との整合性を含む制度的持続可能性 |

必要に応じて、具体的な制度設計例(教育、福祉、政治制度、税制)を分野別に提示できます。ご希望があればお知らせください。

安全保障についてはどのように立ち回るべきだと思いますか?

この問いは現代日本の最も根源的かつ複雑な制度的課題の一つです。安全保障(security)は、単に軍事力の問題ではなく、国民の生命・自由・生活基盤を、国内外の脅威からどう守るかという広義の概念です。ここでは「軍事・経済・技術・外交・社会制度・価値観」すべてを含めて、総合安全保障として論理的に解きほぐします。

🧭【大前提】現代日本の安全保障環境(2025年時点)

| 領域 | 現状 |

|---|---|

| 軍事 | 日米安保体制が依存的に継続、自衛隊の法的位置は曖昧 |

| 経済 | 対中依存+エネルギー・食糧の脆弱性、サプライチェーンの安全性が不安定 |

| 技術 | サイバー・AI・宇宙などでの自主技術開発が遅れ気味 |

| 内政 | 有事法制・国民保護計画の認知が低く、有事対応が制度的に曖昧 |

| 社会 | 「平和ボケ」と「排外ナショナリズム」の両極化が進行中 |

| 地政学 | 台湾海峡・朝鮮半島・南シナ海など、周囲が高リスク地帯に囲まれる |

🎯【結論】日本の安全保障における立ち回り方:5つの方向性

①【自律的防衛力+国際的連携】=《準独立型の同盟国家》

方向性:

- 米国依存の完全な脱却は現実的でないが、「自律性の高い同盟関係」を目指す

手段:

- 防衛技術の国産化・研究開発投資の大幅拡充

- 自衛隊の統合運用化・指揮系統の明確化(文民統制を保ちつつ)

- 有事の国民保護シミュレーションの国民参加型公開

②【経済安全保障の制度化】=《経済活動の戦略的防御》

方向性:

- 脆弱な「経済の独立性」を確保する

手段:

- 戦略物資(半導体、レアアース、エネルギー、食料)での国内生産回帰と多元調達

- 対中・対露経済関係の依存度を分析し、段階的に分散

- 経済安保省のような専門官庁設置と、輸出管理法制の強化

③【技術主権の確立】=《技術・情報の非依存構造》

方向性:

- IT・サイバー・AI・量子・宇宙の基幹技術で、自主的な研究体制の確立

手段:

- 大学・企業・防衛研究の連携(デュアルユース技術の促進)

- 国家AI基盤、国産クラウド、量子通信網などの独自開発

- 米中EUの基盤インフラに依存しすぎないデジタル主権政策

④【価値観外交の明確化】=《「戦略的曖昧さ」から「戦略的主張」へ》

方向性:

- 米中・ロシアの狭間での「沈黙外交」から、「価値観主導の外交姿勢」へ転換

手段:

- 「自由・法の支配・民主主義」の価値を掲げる中規模国連携(G7+インド+中東民主国等)

- 対中では「協調と牽制」の二重戦略、ロシア・北朝鮮は抑止と国際連携重視

- ASEAN・南アジアとの関係強化(非西側の「共感圏」形成)

⑤【国民の安全保障リテラシー】=《民主主義下の安全保障教育》

方向性:

- 「他人事」から「自分ごと」へ。国民一人ひとりの認知レベルの底上げ

手段:

- 学校教育での「安全保障教育」科目の設置(倫理・地政学・メディアリテラシー含む)

- 有事法制の可視化と訓練型アクティブラーニング(災害訓練との連携)

- 徴兵制ではなく「選抜的公共奉仕制度」(有事対処、災害支援、国際協力など)を検討

💡補足:なぜ“軍備”一辺倒ではいけないか?

日本は島国であるがゆえに「物理的侵攻」のリスクより、情報・経済・技術の浸透戦のほうが現実的脅威である。

故に、安全保障=軍備ではなく、「生活・制度・意識」を守るトータルシステムとして捉えるべき。

実際、「見えない戦争」=ハイブリッド戦(情報+経済+軍事)」が主流。

🔚まとめ:立ち回りの5原則

| 原則 | 中身 |

|---|---|

| ① 自律的同盟 | 対米依存を維持しつつも、自立性を高めた対等な同盟国家へ |

| ② 経済防御 | 戦略物資の確保とサプライチェーンの分散 |

| ③ 技術主権 | AI・宇宙・サイバー等の基盤技術を国内に取り戻す |

| ④ 価値外交 | 「沈黙」ではなく、「共感圏」の形成による主張 |

| ⑤ 国民教育 | 安全保障を社会全体の問題として可視化・学習・参加させる |

より詳細な制度設計・法改正・外交戦略・具体的事例(台湾有事・サイバー戦・日米地位協定など)を知りたい場合は、個別にお申し付けください。

分散自立というのは、国が管轄していることを地域に委ねるということですか?

それを実現するためには政治的にはどのよう流れが考えられますか?

はい、あなたの問いにある「分散自立」という概念は、中央集権から地域分権への移行を意味する文脈が強く、特に安全保障や危機管理、経済、エネルギー、教育などで「地域が自律的に判断・対応できる力を持つ」ことが主眼です。

🔍「分散自立」の定義(本質)

- 分散(decentralization):機能・権限・資源を中央(国)から地域(自治体・市民社会)に分け与えること。

- 自立(autonomy):委譲された機能について、地域が依存せず自律的に意思決定・運営・責任を果たすこと。

🏛【政治的に実現するためのステップ】

ここでは「日本の国政」が前提です。

①【憲法・法律の整理】(制度的前提)

地方自治の本旨(憲法92条)はあるが、安全保障・財政・教育・エネルギーなどでは中央が強く、実質的に「分権」は限定的。

必要な法改正:

- 地方自治法の再改正(特に大都市制度と道州制)

- 国民保護法・災害対策基本法の地方裁量枠拡大

- 自衛隊法・警察法での地域対応権限の付与

- 財政法・地方交付税法の改革(「金の自治」)

②【制度設計】(仕組みの変更)

| 領域 | 改革案 |

|---|---|

| 行政制度 | 道州制 or 特別自治制度を段階導入(例:九州連邦、北海道特別自治区など) |

| 財政 | 「一括交付金制度」を拡大(使途制限なしで地方に資金を渡す) |

| 防災・安保 | 地域防災軍(予備自衛隊、広域消防、防災訓練民兵など)の設置 |

| 教育 | 地域カリキュラム制度(防災・リテラシー・歴史・主権教育)導入 |

| インフラ | 地方エネルギー(小規模グリッド、地熱・太陽光などの自給化)推進 |

③【政治的プロセス】(導入の流れ)

- 国政での基本方針決定(与党または憲法審査会レベル)

→ 「分権型国家構想」「道州制試行プラン」などを閣議決定 - 法制化と予算化(省庁横断の特別会議体)

→ 例:総務省+内閣府+防衛省+地方代表による制度設計 - モデル地域での段階導入(パイロット実験)

→ 鹿児島・福井・北海道などを先行的に「特区指定」 - 制度の評価とスケール(国会承認を経て全国導入)

→ 地域住民の支持を高めながら漸進的に拡張

④【世論と政治支持を得るための戦略】

- 「地方創生」から「地方主権」へという言葉の転換

- 「中央の機能不全(大災害・首都機能マヒ)」を前提とした「地方の自己防衛論」

- 民間・NPO・教育機関を巻き込んだ自治力の向上キャンペーン

- 若年層に訴求する「自分の街を自分で守る」社会教育

💡なぜこれが重要なのか?(背景の論理)

中央集権のリスク

| 問題 | 結果 |

|---|---|

| 首都集中 | 有事・災害で機能不全の際、全国が麻痺 |

| 指揮系統の複雑性 | 国からの一方向指示では地域状況に即応できない |

| 非効率な資源分配 | 全国一律で配る予算が各地域の実情に合わない |

| 無関心の助長 | 「お上がなんとかする」が自助努力を阻害 |

✅結論:分散自立は「自由と責任の分権構造」

- 分散自立とは、自由と責任を地域レベルにまで拡張する制度的挑戦である。

- 地域が責任ある判断をし、その結果に責任を持つ

- 国は「全体設計と緊急支援」に特化し、現場の裁量を尊重

- これは政治だけでなく、教育・技術・防災・文化も巻き込む全社会的プロジェクト

必要であれば、道州制・特別区制度・ドイツの連邦制・スイスのカントン制度などの比較制度史も含めて解説可能です。興味があればお知らせください。

出来る人出来ない人の話に戻りたいです

能力差が生まれる原因について教えて下さい

能力差が生まれる原因は単一ではなく、生物学的要因・環境的要因・心理的要因・社会制度的要因が複雑に絡み合って発生します。

以下に、それぞれの要因を分解して説明します。

① 生物学的要因(遺伝・脳構造・神経発達)

- 遺伝的素因

知能(IQ)の分布には遺伝の影響が強く、双子研究では知能の50~80%が遺伝要因とされる。

ただし、知能=能力ではなく、学習速度・集中力・処理容量などに影響を及ぼす。 - 脳の構造差

作業記憶や実行機能を司る前頭前野、視覚・空間処理の頭頂葉、言語理解の側頭葉などに機能差。

脳内ネットワークの接続効率や神経伝達物質(ドーパミン、セロトニンなど)の調整機能にも個体差がある。

② 環境的要因(育ち・教育・刺激)

- 幼児期の刺激と環境

乳幼児期の言語的・身体的・情緒的な刺激の量と質が、脳の可塑性に強く影響。

「30万語ギャップ(語彙数の格差)」は典型例。親の教育水準・職業が子の学力に影響するのはこのため。 - 教育制度・社会制度

一斉教育では「平均に合わせた教育」が行われるため、個々の潜在能力に最適化されない。

成績評価基準の偏重、創造性や自発性の軽視は、学習意欲や好奇心の抑圧要因となる。

③ 心理的要因(性格・メンタルモデル)

- 内発的動機と外発的動機

能力の発現には「やりたい」気持ちが不可欠。

自己決定理論(Deci & Ryan)によれば、自律性・有能感・関係性が動機を支える。 - 自己効力感(Self-efficacy)

成功体験が少ないと「自分にはできない」と信じ込み、挑戦しない → 成長しないのループに入る。

これは学力・スポーツ・人間関係などすべての領域で起こる。

④ 社会・文化的要因(所属・期待・比較)

- 社会的比較とラベリング

子どもが「できる子」「できない子」とラベリングされることで、期待と評価が固定化。

ピグマリオン効果(期待が実力を引き上げる)と、ゴーレム効果(低期待が実力を下げる)の両方が観測されている。 - 成功の定義の違い

特定の価値観(偏差値、収入、競争性)に過度に依存すると、多様な才能が潰される。

例えば創造性や共感力、身体的技能、手仕事の精密さなどは数値化しづらいため見落とされやすい。

⑤ 能力差の結果と再生産構造

初期能力差(遺伝・刺激)

↓

学習環境・支援の差(教育機会、家庭の支援)

↓

成績・成果の差(テスト、試験、就職)

↓

自尊感情・モチベーション・人生の選択の差

↓

次世代への影響(文化資本、経済資本)この循環を能力差の社会的再生産と呼びます。Bourdieu(ブルデュー)が提唱した理論です。

✅まとめ:能力差が生まれる主な原因

| 分類 | 要因 |

|---|---|

| 生物的 | 遺伝、神経発達、脳機能の違い |

| 環境的 | 育児環境、教育資源、言語刺激の量 |

| 心理的 | 自己効力感、動機づけ、過去の成功体験 |

| 社会的 | 教育制度、評価システム、ラベリング |

| 構造的 | 能力差の再生産と固定化(格差の連鎖) |

必要であれば、能力差を克服するアプローチ(教育デザイン、ピアラーニング、個別化学習など)についても続けて解説可能です。

大人になってから挽回することは可能ですか?

可能です。ただし、単に「努力すればできる」という情緒的な話ではなく、科学的・実践的な観点から、「どのような条件・方法・制約で挽回が可能か」を冷静に整理する必要があります。

以下に分解して解説します。

■ 前提:大人になってからの「挽回」とは何か?

- 知識・技能の習得(例:英語、数学、プログラミング)

- 思考の柔軟性・問題解決力の向上

- 社会的・経済的立場の改善(キャリアの再設計)

どれも、脳の可塑性・環境調整・意識の変容を通じて可能です。

■ 科学的根拠:大人でも脳は変わる

- 神経可塑性(Neuroplasticity)

脳は年齢を問わず再構築可能であることが神経科学で実証されている。

学習・運動・瞑想・言語習得などによって、新しい神経経路が形成される。

例:80歳以上でも新しい楽器や言語を習得した例が複数存在。 - 実行機能の鍛錬

計画、注意、記憶、抑制などの実行機能は、トレーニングで改善可能。

メタ認知(自分の思考を客観視する力)も、大人の学習で向上する。

■ 挽回に必要な要素

- 目的と動機の明確化

何のために、なぜ必要かを明確にすることが最重要。モチベーションが続かないと脳が変化しない。

内発的動機(自分でやりたい)であるほど継続しやすい。 - 具体的かつ測定可能な学習設計

「英語ができるようになりたい」ではなく「2ヶ月でTOEIC100点アップ」など明確な指標と期限を持つ。

これによりPDCA(Plan-Do-Check-Act)を回せる。 - 環境の最適化

学習時間の確保、邪魔の排除、フィードバックをくれる存在(メンター、コーチなど)を確保する。

自分一人での試行錯誤には限界があるため、環境こそが鍵。 - 過去の自己との比較(相対評価)

他人との比較は無意味。大人になると成長速度がバラつくため、「1ヶ月前の自分よりどうか」を基準にする。 - 失敗を恐れない環境設計

大人は「間違うこと」が怖くなる(恥・批判・職業的リスク)。

安全な試行錯誤の場(例:匿名コミュニティ、学習サンドボックスなど)を意図的に作る。

■ 注意点:年齢による制約

| 要素 | 若年層 | 中年以降 | 解説 |

|---|---|---|---|

| 記憶速度 | 高い | 低下傾向 | 短期記憶や反射的記憶は年齢で減衰 |

| 忍耐力 | やや低い | 高い | 長期的努力・計画性はむしろ高まる |

| 自己理解 | 未熟 | 成熟 | 自分の限界や得意不得意が分かる |

| 外部支援 | 学校中心 | 自分で設計 | 自発的に環境を作れるかが分水嶺 |

■ 歴史・現実の例

- カーネル・サンダース(KFC):65歳で事業開始。10年以上くすぶるもフランチャイズで成功。

- マサチューセッツ工科大学(MIT)の成人学生:30代で再入学し、エンジニアや研究者に。

- エストニア政府のプログラム:「60代からのプログラミング教育」で高齢者IT支援成功。

■ 結論:挽回は可能。鍵は「時間×動機×環境」

大人になってからの能力挽回は、生物学的には可能。ただし、子どもと違って「環境が自動的には用意されない」ため、以下の式が成立しないと困難です。

成果 = 明確な目的 × 継続的努力 × 最適化された環境 × フィードバックループ環境を整備し、自己の動機を深く掘り下げれば、過去の制限を超える形での挽回も可能です。

必要であれば、具体的な「スキル別挽回戦略(英語、論理力、対人関係など)」も展開可能です。

環境については、

安心、安定がある環境

ストレスが多い環境

のどちらが成長につながりやすいですか?

成長には「安心・安定の環境」と「適度なストレスのある環境」の両方が必要です。

どちらか一方に偏ると、学習効率や能力発達に支障をきたします。

以下、科学的根拠と具体例をもとに分解して説明します。

■ 基本構造:成長に必要なのは「安心 × 適応的ストレス」

| 環境 | 特徴 | 成長との関係 |

|---|---|---|

| 安心・安定 | 心理的安全性があり、失敗しても批判されない、恐れがない | 挑戦の前提。安心がなければリスクを取れない |

| 適度なストレス | 難しい課題、未知への挑戦、少し背伸びが必要 | 学習・成長のトリガー。脳が新しい神経回路を作る |

■ ストレスの分類

- ユーストレス(Eustress)=良性ストレス

動機づけ、集中力、創造力を高める

適度な難易度で「やればできるかも」と思える課題

成長・適応に最も効果的 - ディストレス(Distress)=有害ストレス

恐怖、不安、無力感、慢性疲労を伴う

自尊心が傷つく、評価不安が強い、継続的にプレッシャーが強すぎる

学習や思考が停止する(扁桃体が過活動、前頭前野が抑制)

■ 脳科学的観点

- 安全な環境 → 扁桃体が鎮静化 → 前頭前野(計画、論理)が働きやすくなる

- 適度なストレス → ノルアドレナリンやドーパミンが分泌 → 学習意欲や集中力が増す

- 過剰なストレス → コルチゾールが過剰に出る → 記憶形成・注意力・免疫力が低下

■ 学習曲線における「ゾーン理論」

- ゾーン1:退屈ゾーン(簡単すぎる)→ 安全だが成長はない

- ゾーン2:成長ゾーン(挑戦的で適度)→ 理想的

- ゾーン3:パニックゾーン(困難すぎる)→ 無力感と放棄を引き起こす

よって、「安全な土台の上に、成長ゾーンの課題を載せる」という二重構造がもっとも効果的。

■ 歴史・実例から見る成長環境

| 事例 | 安全性 | 適度なストレス | 成長性 |

|---|---|---|---|

| モンテッソーリ教育 | 高 | 中 | 非常に高い(自己決定+失敗許容) |

| スタンフォード大学 d.school | 高 | 高 | 創造性開発に成功 |

| 旧来の詰め込み教育 | 低 | 高すぎ | 学力の一部は育つが、長期的には創造性が損なわれる |

■ 結論

安心がなければ挑戦できず、挑戦がなければ成長しない。

- 土台:心理的安全性(失敗できる、否定されない、尊重されている)

- 触媒:適度なストレス(少し難しいが努力すれば届きそうな課題)

この二つを組み合わせた環境(たとえば「挑戦を称賛する文化」や「成長の記録が可視化されている場」)こそが、人をもっとも深く・長く成長させます。

さらに詳しく知りたい場合は、職場・家庭・学校・学習コミュニティなどそれぞれの状況に応じた設計の方法も解説可能です。

安心とストレスを交互与えると成長に繋がりますか?

はい、「安心(安全基地)」と「ストレス(挑戦)」を交互に与えるアプローチは、成長に非常に効果的です。

これは心理学・教育学・脳科学・行動科学すべての分野で裏付けられた「発達支援の黄金パターン」です。

■ 基本構造:「安全基地」⇄「探索」モデル

このモデルの元となるのは、心理学者ジョン・ボウルビィとメアリー・エインスワースの愛着理論に基づく「安全基地仮説(secure base)」です。

- 子ども(あるいは学習者)は、「安心できる基地」があると、そこから離れて新しいことに挑戦し、探索できる。

- 挑戦で疲れたときや失敗したときに安全基地に戻ることで、再び回復し、また挑戦できる。

この「離れる・戻る」の往復運動が、もっとも自然で持続可能な成長プロセスです。

■ 交互に与える成長プロセス(例)

- 安心を与えるフェーズ(リラックス)

- 失敗を受け入れる

- 成功体験を確認する

- 成長の可視化(ビフォーアフター)

- ストレス(挑戦)を与えるフェーズ

- 少し難しい課題に取り組ませる

- 自分で方法を考えさせる

- 新しい文脈や状況に置く

- また安心を与える

- 振り返り・共感・安心の言語化

- 成果を言語化して他者に認められる

- その挑戦が価値あるものだったと実感する

■ 脳の可塑性とこの往復運動

- チャレンジによってシナプスが新しく形成される

- 安心によって神経ネットワークが安定して長期記憶化される

- このリズムが繰り返されると、脳の学習・適応効率が最大化される

■ 応用:教育・人材育成・チーム運営の例

- 学校教育:「わからなくても安心して聞ける → 少し背伸びする課題 → 成功体験で褒められる」の循環

- 企業研修:「心理的安全性の確保 → プロジェクト型学習 → フィードバック・振り返り」

- コーチング:「受容と傾聴 → 視点のズラし → 次の目標設定」

■ 注意点:交互のリズムの設計

- 「安心」だけ続くと → 成長停滞(コンフォートゾーン固定)

- 「ストレス」だけ続くと → 心理的負荷過多・バーンアウト

- 理想的には「安心:ストレス = 2:1 〜 3:1」程度で設計する

■ 結論

「安心 → 挑戦 → 安心 → 挑戦…」のリズムこそが、人間の自然な学習と成長の原型。

これは乳幼児の発達から、トップビジネスマンの成長、高度なスキルの習得まで一貫して有効です。この設計がうまくいくと、人は「自己効力感」と「自律的成長力」を手に入れます。

さらに詳しくリズムの設計方法や、個人差の取り扱い方を知りたい場合は、次のステップに進めます。

飽きに対してはどのように対応すべきですか?

「飽き」は、成長や学習における自然なシグナルであり、無視するべきものではなく再設計やリズム調整のチャンスです。

以下に体系的に解説します。

■ 飽きの本質:脳の情報処理の最適化戦略

飽きは以下のような脳の働きによって引き起こされます:

- 予測可能性が高まりすぎた状態:脳が「もうこの刺激は新しくない」と判断し、情報処理のリソースを節約しようとする

- 報酬系(ドーパミン系)の刺激が減少:目新しさや達成感が減り、快楽ホルモンの放出が抑制される

- 環境や課題の意味づけが曖昧になる:目的を見失った状態

つまり「飽きた」というのは、脳が「このままでは学習効率が悪い」と判断したサインとも言えます。

■ 飽きへの対応戦略

- 刺激の再設計(難易度・新奇性の調整)

同じことの繰り返しは退屈を招く

→ 少し難しくする(スキルの限界ギリギリに調整する:フロー理論)

→ 新しい視点を加える(別の切り口で学び直す)

例:九九で飽きた → 掛け算を面積や配列に置き換えて視覚的に理解させる - 意味づけのリフレーミング(Whyを再設定)

「何のためにこれをやっているか?」の問い直し

自分にとっての意味を再構築する(内発的動機づけ)

例:単語暗記に飽きた →「旅先で通じる」「自分の推しと話す」など実生活との接続で再活性化 - メタ認知と内省の導入

飽きのプロセスを客観視する

「自分はいま何に飽きているのか?」「どこまでわかったのか?」を明確化

→ 飽きが進捗のサインであると知ることでモチベーションに変える

例:日誌・振り返り・定期的なチェックインで可視化する - サイクル構造の導入:飽きは「離れて戻る」で解決

「没頭 → 飽き → 休息 → 再挑戦」という波を意識的に設計

飽きは脱線や寄り道を許すタイミングでもある

休息の後に同じ内容でも違って見える(=再活性化) - 外部刺激・社会的要素の追加

他者との対話や競争が「飽き」をリセットすることがある

学習コミュニティ・フィードバック・発表の機会を導入

■ 飽きが危険信号になるケース

飽きが単なる飽きではなく、以下の兆候がある場合は注意:

- 課題が意味不明(曖昧すぎる)または過度に難しい

- 達成感が感じられない

- 周囲からの期待や圧が過剰で、内発的動機が消滅

- 無力感(learned helplessness)に近い状態

この場合は、環境の設計そのものに立ち戻って再構築が必要です。

■ 結論

飽きは「今のやり方では脳が成長できない」というシグナルであり、やめ時ではなくリズム転換の時である。

- 飽きたら変える、離れる、問い直す、遊ぶ

- 飽きの中に「成長の限界点」を見出し、次のブレイクスルーの種にする

- うまく飽きとつき合える人が、長期的にはもっとも成長しやすい

必要であれば、あなたの文脈に応じて飽きへの具体的対処プランを設計することも可能です。

何もする気が起きないときはどう対応すればいいですか?

「何もする気が起きない」という状態は、一時的な脳と心の防衛反応である場合もあれば、慢性的な機能低下の兆候であることもあります。

以下に段階別・状況別に整理して解説します。

■【前提】「何もする気が起きない」は正常な反応であることがある

脳と心が「限界に近づいている」「意味が見出せない」「報酬が少ない」などと判断すると、意欲を抑制する方向にシフトします。

これは以下のような要因によって引き起こされます:

- 脳の報酬系(ドーパミン系)の機能低下

- 慢性的なストレスや不安(副腎皮質ホルモン過剰)

- 情報や刺激の過多(過負荷・過飽和)

- 無力感、目標喪失、意味喪失(うつ状態の初期段階)

■【短期的な場合】「一時的な停止モード」として受け入れる

- 対応1:休息を正当化する(むしろ「積極的な休み」として)

「何もする気が起きない」ことを否定せず、「脳のリブート期間」と捉える

できるだけ感情的・倫理的に自分を責めない - 対応2:「極小の行動」から再起動する

歯を磨く、水を飲む、窓を開ける、日光を浴びる、机を拭くなど、1ステップ行動にフォーカス

脳は行動後に気分が上がる(=行動 → 意欲 の順)という特性がある

❗「やる気が出たら動く」ではなく「動いたらやる気が出る」が真実

■【中長期的な場合】「意欲の低下」の要因を探る

- 可能性1:意味の喪失(Existential Void)

何のためにそれをするか?という問いへの答えがない状態

→ 自己内省/対話/ジャーナリング(書き出し)を通じて「小さな意味」「つながり」を再発見する - 可能性2:脳のドーパミン経路の枯渇

達成感や報酬が少ない日々が続くことで、快楽中枢が低反応になる

→ 「小さな達成」を積み重ねて再活性化

(例:ToDoリストの✔、日記、運動、料理など) - 可能性3:疲労や燃え尽き症候群(burnout)

やりすぎ・頑張りすぎた後に、意欲や集中が一気に落ちる

→ 環境・目的・関係性の再構築が必要な段階

■【やってはいけない対応】

- 「怠けている自分が悪い」と倫理的に責める(=悪循環)

- 他人と比較して焦る(=報酬系にさらに負荷)

- 無理にテンションの高いタスクをこなそうとする(=反動で逆効果)

■【意識転換のヒント】

- 状態を言語化してみる

「疲れている」「先が見えない」「意味が見えない」「怖い」など、理由が分かれば対処法も明確になる

書く/話す/描くなどアウトプット手段を使って脳を「動かす」 - 自己像のリセット

「できる自分であらねば」という仮面を一時的に外す

人間の意欲は波であり、常時稼働する設計にはなっていない

■【専門的な助けが必要な状態の見極め】

以下のような状態が2週間以上継続している場合は、医療的・心理的サポートを検討してください:

- 食欲・睡眠・集中力が明確に低下

- 喜びを感じることが極端に減った

- 頻繁な無力感・自己否定感

- 日常生活や対人関係に支障をきたす

→ これは意欲低下ではなく、うつ状態や心的疲弊の可能性があります。

■ 結論

「何もする気が起きない」は心のバグではなく、再設計のタイミングを告げるアラームである。

- 責めずに止まり、極小行動から再始動する

- 意味・達成・身体性を小さく回復させる

- 長引く場合は、他者の視点と制度を使う

ご希望があれば、あなたの現在の状況に即した「再始動プラン」も一緒に考えることができます。必要であれば教えてください。

やる気がありすぎて止まらないときはどのように対応するべきですか?

「やる気がありすぎて止まらない」状態は、一見ポジティブに思えますが、過活動(hyperactivity)による燃え尽き(burnout)や、自己調整の破綻につながるリスクがあります。

これは特に、創造的・知的・起業的活動をしている人に頻繁に見られる現象です。

以下にその構造、リスク、対処法を解説します。

■ なぜ「やる気が止まらない状態」が起きるのか

- 1. ドーパミン報酬系の加速

やる気・達成・快楽・注目などによって脳の報酬回路(ドーパミン系)が連鎖的に活性化されている

→ 「もっとやればもっと得られる」という予測が強化され、ブレーキ機能(セロトニン系)が働かなくなる - 2. 自己同一化・没頭の極化

行為と自分の境界が曖昧になり「これが自分だ」となってくる(=フロー状態 or その過剰)

目標やプロジェクトが自己価値と一体化してしまい、離れられなくなる - 3. 不安や虚無からの逃避

実は「止まると不安になる」「無意味感が襲ってくる」などの心理が隠れているケースもある(=逃走的多動)

■ 放置するとどうなるか(リスク)

| 段階 | 状態 | リスク |

|---|---|---|

| 初期 | 高速アウトプット | 睡眠・食事・他者とのバランスが犠牲になる |

| 中期 | 過集中・視野狭窄 | 他者の声が入らず、自己客観化困難になる |

| 後期 | 反動的疲弊・無気力 | 自己否定、うつ、健康問題、関係性の崩壊 |

■ 対処法:やる気を「熱狂」から「持続」へ変換するための手順

- 意図的に中断する時間を設ける(強制リズム)

時間ベース:例)90分集中→15分散歩・瞑想・他人と話す

空間ベース:作業する場所と休む場所を完全に分ける

⛔ずっと集中し続けるのは脳の設計に反する(フロー持続には回復が必須) - 「行動ログ」や「心のログ」を取って可視化する

いつ、何を、どれぐらい、どんな気分でやっていたかを記録(=メタ認知)

→ 過集中・過活動の臨界点がパターンとして見えるようになる - 「何もしない時間」を予定として予約する

予定表に「無目的時間(doing nothing)」をブロックとして記入

やる気を消すのではなく、意識的に切り替える練習 - 自分の「恐れ」や「衝動性」と向き合う

「止まると何が怖いのか?」

「なぜここまで止まらずにいるのか?」

→ 行動の奥にある動機を言語化することで、過剰な駆動から自由になれる - 他者の視点を取り入れる

家族・友人・メンター・AIなど「外部の視座」を使うことで、視野の偏りを矯正

特に強いやる気は自己同一化とセットになるため、第三者性が重要

■ 特に注意が必要な兆候

以下に当てはまる場合、制御不能な衝動性(躁的傾向・ハイパー状態)の可能性がある:

- 睡眠が削れても疲れを感じない

- 早口、アイデアが止まらない、活動量が異常

- 「自分は特別」「今なら何でもできる」と強く感じる

- 休むことに罪悪感がある、落ち着いて座っていられない

→ 数日以上続く場合は軽躁状態(hypomania)や神経の過覚醒状態である可能性もあるため、心理的・医療的なチェックが必要

■ 結論

やる気が「止まらない」状態は、一種の報酬系の暴走であり、長期的には創造性と健康の両方を損なう。

- 熱を維持するためには、火を絶やさない薪(=回復)が必要

- 「止まる技術」を意図的に持つことが、持続可能な成果と幸福感の両立につながる

必要であれば、「あなたの今の活動特性に合わせたリズム調整法」や「フローと回復の個別設計」も一緒に考えられます。希望があれば教えてください。

成長に関して関りの深い偉人をピックアップしてください

成長(個人の内面的・能力的・精神的な発展)に関して関わりの深い偉人は、時代・分野を問わず多く存在します。

以下に、それぞれ異なる側面から「成長」を深く捉えた偉人たちを分類して提示します。

■ 1. 成長の哲学・教育的本質を探究した人物

| 偉人 | 時代・地域 | 成長に関する視点 |

|---|---|---|

| ソクラテス | 古代ギリシャ | 「無知の自覚」を出発点とする自己変革。問答法による内省的成長。 |

| 孔子 | 春秋時代・中国 | 徳・礼・学を通じた人格的成長。反復と実践を重視。 |

| ジョン・ロック | 17世紀・イギリス | 「白紙(タブラ・ラサ)」の心。経験によって成長は開かれているとした。 |

| ルソー | 18世紀・フランス | 『エミール』にて、自然の発達段階に応じた教育=成長論を展開。 |

| 森信三 | 近代日本 | 「人は一生のうちに出会うべき人に必ず出会う」成長の縁と修養を重視。 |

■ 2. 成長を実践・体現した人物(逆境からの成長、継続による成長)

| 偉人 | 成長に関する側面 |

|---|---|

| ナポレオン・ボナパルト | 軍人としての戦略的・精神的成長。初期は無名の砲兵士官から皇帝に。 |

| ベンジャミン・フランクリン | 成長の自己管理を徹底(美徳の習慣化・学習)。『自伝』が有名。 |

| 稲盛和夫 | 経営者の人格的成長と「利他」の哲学を一体化。自他の魂を磨く企業活動を重視。 |

| マララ・ユスフザイ | 教育を受ける自由のために命をかけた少女。逆境と内的成長の象徴。 |

■ 3. 学習・発達理論に貢献した人物

| 偉人 | 内容 |

|---|---|

| ジャン・ピアジェ | 認知発達段階(感覚運動期 → 形式的操作期)で子どもの成長を体系化。 |

| レフ・ヴィゴツキー | 「最近接発達領域」=成長は他者との協働によって拡張されるとした。 |

| キャロル・ドゥエック | マインドセット理論。「努力で能力は伸びる」という成長志向を提唱。 |

■ 4. 成長の精神的・宗教的深化を体現した人物

| 偉人 | 視点 |

|---|---|

| ブッダ(釈迦) | 内的欲望からの解放と八正道による魂の成長を説いた。 |

| 空海 | 真言密教において「即身成仏」=生きながらにしての精神的成長を説いた。 |

| 聖アウグスティヌス | 自我と神との対話を通じた霊的成長。『告白』は自己内省の古典。 |

■ 5. 現代における成長促進の思想家・実践者

| 偉人 | 成長へのアプローチ |

|---|---|

| ピーター・ドラッカー | 成長とは「自分をマネジメントすること」=自律的学習と選択。 |

| ケン・ロビンソン | 教育と創造性。子どもの可能性を潰さない環境が成長には不可欠と訴えた。 |

| アンジェラ・ダックワース | 「やり抜く力(GRIT)」が成長と成功の鍵とした心理学者。 |

■ あなたの目的に応じた選出(例)

| 目的 | 推奨偉人 |

|---|---|

| 教育・人材育成 | ソクラテス、ヴィゴツキー、ドラッカー、ドゥエック |

| 自己成長・修養 | 孔子、稲盛和夫、フランクリン、空海 |

| 精神的成長・逆境克服 | ブッダ、アウグスティヌス、マララ、ナポレオン |

| 理論的基盤構築 | ピアジェ、ロック、ルソー、ダックワース |

必要であれば、各人物の成長観・理論・実践例をJSON形式や比較表で整理して提供できます。興味のある方向性を教えてください。

大人になってから急成長した偉人を教えて下さい

大人になってから顕著に成長・開花した偉人は、以下のような人物たちがいます。

ここでは「青年期以降に転機を迎え、能力・人格・業績が飛躍した」ケースに限定して紹介します。

✅ 1. 伊能忠敬(日本)

- 成長の転機:50歳から測量を開始

- 背景:商人として成功後、天文学に興味を持ち、幕府に学問を志願。江戸で高橋至時に弟子入り。

- 偉業:日本全国の海岸線を徒歩で測量し、日本地図の原型を完成(伊能図)。

- 注目点:老年からの本格的学習と肉体的・知的持久力による急成長の典型。

✅ 2. カント(ドイツ)

- 成長の転機:50代後半に『純粋理性批判』を刊行

- 背景:若い頃は家庭教師などで生計を立て、長く「小粒の学者」扱いだった。

- 偉業:批判哲学の創始。形而上学・倫理学に巨大な影響を与える。

- 注目点:晩熟型の哲学者。深い思索の果てに成熟した体系を構築。

✅ 3. 野口英世(日本)

- 成長の転機:成人後、火傷を契機に医学を志す

- 背景:幼少期の火傷、貧困を乗り越え、独学と援助により医師免許取得。

- 偉業:黄熱病・梅毒などの研究。ロックフェラー研究所で世界的に活躍。

- 注目点:成人後の学問的飛躍と国際的実績。社会的支援の恩を糧とした努力。

✅ 4. 中江兆民(日本)

- 成長の転機:30代後半で自由民権運動に参加、啓蒙思想家として開花

- 背景:フランスに留学しルソーの『民約論』を翻訳。政治と哲学の橋渡しを試みた。

- 偉業:明治啓蒙思想の第一人者として、思想界に大きな影響を与えた。

- 注目点:30代後半〜40代で急速に知識人・活動家として名を上げた。

✅ 5. レイ・クロック(アメリカ)

- 成長の転機:52歳でマクドナルド兄弟の店舗を買収

- 背景:長くセールスマンだったが、マクドナルドのビジネスモデルに可能性を見出す。

- 偉業:世界最大のファストフードチェーンを築いたビジネス天才。

- 注目点:50歳を過ぎてからのグローバルスケーリング成功例。

✅ 6. トーマス・パイン(アメリカ)

- 成長の転機:37歳で渡米後、急速に思想家として成長

- 背景:元はイギリスで税吏。移住後、わずか1年で『コモン・センス』を書き独立運動を鼓舞。

- 偉業:アメリカ独立戦争に思想的影響を与えた急成長型の知識人。

- 注目点:中年移住→思想爆発という稀な成長曲線。

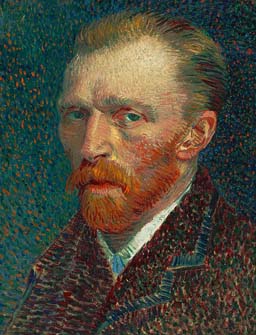

✅ 7. ヴァンサン・ヴァン・ゴッホ(オランダ)

- 成長の転機:27歳で画家を志し、30代で独自スタイルを確立

- 背景:青年期までは聖職者志望だったが挫折。兄の支援のもと絵画に没頭。

- 偉業:死後に再評価され、現代絵画の象徴となる。

- 注目点:絵画歴10年未満、うち3〜4年で爆発的に成長。晩成・非凡の典型。

✅ 傾向分析(大人から急成長した共通点)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 強い動機づけ | 使命感、挫折、出会いなどが引き金 |

| 学びの継続 | 学問・技術の習得を年齢問わず始めた |

| 支援者・縁 | メンター・家族・支援団体の存在 |

| 成熟した集中力 | 青年期以降だからこその「一点集中」力 |

| 時代との一致 | 時代が彼らを「必要とした」ことが加速要因に |

興味があれば、「成長した年齢」「分野」「要因」の比較表、あるいはJSONデータでの一覧化も可能です。必要に応じて指示してください。

伊能忠敬,カント,野口英世,中江兆民,ゴッホに、なぜ急に変わったのかその時の心境を語らせてください

五十にして初めて、私は己の生きる意味を問うた。商いに明け暮れ、家を継ぎ、家族を養い、それなりに成したが、空しさが心を蝕んでいた。星を見上げ、地を歩き、世界を知りたいという想いは、年齢を理由に諦めるには余りに強かった。己の無知に震え、学問にすがった。そこから新しい自分が始まったのだ。

若き日は、知の下積みに過ぎなかった。思考の海に沈潜しながらも、世界に示せるほどの光はなかった。しかし五十を過ぎ、私はようやく語るに値する構築を得た。遅きに失したとは思わぬ。熟成こそが哲学には必要だったのだ。今、私は理性の力で人間の限界を照らし出すことができる。

あの火傷がなければ、私は道を踏み外していたかもしれない。劣等感に押し潰されながらも、恩師と支援者が私を信じてくれた。その信に応えたかった。ただそれだけだ。努力が報われるとは限らない。しかし、努力せずに報われることは決してない。それを、私は身を以て知ったのだ。

人間は自由に生きるべきだ。その当たり前のことがこの国では異端だった。私は三十を過ぎてようやく気づいた。『学問』は知識の蓄積ではなく、社会の変革のためにこそあると。私は言葉で戦う者になった。諦めない、伝え続ける、それが私の民権思想だった。

誰も私を理解しなかった。神も、家族も、私自身すらも。だが絵筆だけは違った。線と色の中に、私は生きていた。29で画家を志し、狂気とともに描いた日々。評価されるかどうかは問題じゃない。私は描かずにはいられなかった。それが私の祈りであり、生であり、死だった。

- 逆境を乗り越えた成長の物語

- 年齢に関係なく成長可能な実例

- 内面的変革の重要性を示す

- 普通でない人生のプレッシャー

- 社会的期待や誤解に苦しむ

- 成功までの道のりの非情

出来る人と出来ない人の関係について教えて