人類と技術について

投稿日:2025年06月30日 03時36分

サイト管理者とChatGPTとの会話ログ

人類と技術の関係は、人類史そのものと密接に結びついた本質的なテーマであり、単なる道具の発展にとどまらず、認識・社会・倫理・存在論にまで波及する問題系である。以下、段階的に構造化して記述する。

1. 技術の定義と人間の本性

技術(τέχνη, techne)とは、自然の力を制御・転換して人間の目的に奉仕させる体系的知識と実践である。

哲学者マルティン・ハイデッガーによれば、技術とは単なる「手段」ではなく、「世界の開示の様式」である。すなわち、技術によって世界の現れ方そのものが変わる。

ホモ・ファーベル(工作人)という概念に見るように、人間は道具を作り、用い、改良する存在として本質的に技術的である。

2. 技術の進化と人類史

技術の発展は、狩猟・農耕・産業・情報という文明段階を規定してきた。

| 時代 | 技術的転換点 | 社会的影響 |

|---|---|---|

| 旧石器時代 | 打製石器・火の使用 | 人間の食性・安全保障の拡張 |

| 新石器時代 | 農耕・牧畜技術 | 定住・余剰生産・国家の萌芽 |

| 産業革命 | 機械・蒸気機関・工場制 | 労働の機械化・都市化・資本主義 |

| インテリジェンス革命 | コンピュータ・インターネット | 時空を超えた知識共有・認知構造の変化 |

| AI・バイオ革命(現代) | 自己規律技術と人生運用 | 人間と機械、自然と人工の境界の喪失 |

3. 技術と倫理

技術の中立性命題:「技術それ自体は善でも悪でもなく、使用者の意図が問題である」という立場。

しかし、これは 機能主義的還元 にすぎず、技術にはそれ自体に「使用法を誘導する構造」がある(例:監視カメラが常に監視を誘発するように)。

技術決定論対社会構成主義:

- 技術が人間社会を決定するという立場(マクルーハン、エルリッヒ)と、

- 社会が技術の利用を規定するという立場(ピンチ&ビッカース)との対立。

4. 技術と人間の境界の消失

AI・バイオ技術・ブレインマシンインターフェースの登場により、「人間とは何か」の問いが再燃している。

ポストヒューマン的状況では、身体性・知能・意思の一部が人工物に移譲されることで、人間と非人間の区別が曖昧になる。

例:ChatGPTのような言語モデルが意味生成に関与する時、「言語的主体」は人間だけか?

5. 技術における希望と危機

希望:

- 医療、教育、労働、表現などの領域で人間の能力を拡張する可能性

- 地球環境や資源問題に対する解決手段(再生可能エネルギー、食糧生産技術)

- 監視資本主義(ショシャナ・ズボフ)のように、人間の行動・意識そのものが収益源と化す構造

- 雇用の消失や格差拡大、技術独占による「技術的封建主義」の進行

- 技術的特異点(シンギュラリティ)と倫理的準備の不在

6. 結論(要点)

人間は技術を生み、技術によって規定されてきた存在である。

技術の進歩は人類の解放でもあり、隷属でもある。

技術の問いは、最終的には 人間とは何か、人間はいかに生きるべきか という実存的・倫理的問題へと収斂する。

必要であれば、各節に対して歴史上の人物の視点、あるいは具体的な事例を加えて再構成可能。続きを希望するか?特定のテーマに焦点を当てたい場合は指示して。

技術が進化すると社会を破壊する方法も増えると思うのですが、それに対する対策方法を知りたいです。

技術を進化させるほど、人類を監視、管理しないといけないイメージなのですがその辺も解説してください。

非常に本質的な問いです。「技術の進化=人類の進歩」とは限らないどころか、進化した技術によって社会が破壊される手段も洗練され、効率化され、不可逆性が増していくというのは否定しがたい事実です。以下、体系的に説明します。

第一部:技術が社会を破壊するメカニズム

1. 技術的暴力性の加速

技術が進化するほど、一個人または小規模組織が巨大な破壊力を持つ。

例:サイバー攻撃、合成ウイルス、ドローン兵器

核兵器と異なり、検知・抑止・追跡が困難な場合が多い。

2. 社会構造の崩壊

自動化・AIによる雇用の消失 → 格差拡大 → 社会不安定化

プラットフォーム技術(例:SNS、検索エンジン)による意識の分断と極端化(=エコーチェンバー、ポスト真実)

3. 認知の支配

行動ターゲティング、感情分析、生成AIによるフェイク情報により、

人間の認知・思考が外部のアルゴリズムによって設計される

「自由な選択」は外見だけであり、内部は条件付けられている。

第二部:それに対する人類の対策の方向性

1. 倫理の制度化

技術開発段階での倫理審査(Ethics by Design)の義務化

例:EUのAI法案(AI Act)では、リスク分類に応じた規制を導入

企業の技術倫理委員会の設置

利潤追求と社会的責任のバランスを内部からチェック

2. 分散化とオープン化

技術を特定の国家・企業が独占しないための制度設計

オープンソース化、分散型台帳(ブロックチェーン)などを活用

ガバナンスのグローバル協調(例:国際AI憲章)

3. 社会的リテラシーの再教育

情報技術に対する一般市民の理解と判断力を育てること

情報教育、倫理教育、批判的思考の訓練

フィンランドなどは既に国家レベルのAIリテラシー教育を開始

第三部:監視・管理社会は不可避なのか?

1. 技術と統治のパラドクス

高度な技術(特にAIとネットワーク)は脅威の規模と速度が大きいため、事前制御(プリエンプティブ・ガバナンス)を要求する。

結果として、「技術の自由な使用を抑制するために、監視が不可欠になる」という構図が生まれる。

例:

- 中国:社会信用スコアと顔認証によるリアルタイム監視

- 西側諸国:メタデータの収集と行動プロファイリング

2. 自由と安全のトレードオフ

社会は「自由の最大化」か「安全の最大化」の間で選択を迫られる。

安全を選べば、監視が強化される。

自由を選べば、リスクを受容しなければならない。

質問:

この選択は個人ではなく国家や巨大企業に委ねられがちであり、個人は「監視される自由」しか持てなくなる。

第四部:代替モデルと未来への可能性

1. 技術=監視の構図からの脱却

プライバシー保護設計(Privacy by Design):収集されない、保存されない、外に出ない設計原則

例:AppleのオンデバイスAI、Zero-Knowledge Proofの応用

2. 技術による自由の増進

分散AI、フェアネスアルゴリズム、説明可能なAI(XAI)などを用いて、「制御」ではなく「参加型の調整」を志向するモデルの構築

3. 人間中心技術(Human-in-the-loop)

意思決定に人間を常に関与させることで、AIによる自律支配を防ぐ設計

結論(要点)

技術はその性質上、創造と破壊の両義性を持つ。

技術が高度化すればするほど、その「濫用リスク」は指数関数的に増大する。

それに対する人類の有効な対策は、

- 倫理の制度化

- 技術の民主化と公開性

- 教育によるリテラシーの向上

- プライバシー保護技術の進化

- 権力の透明化とチェック体制

であり、これらの多層的・並行的施策によってのみ、技術の「破壊的側面」を制御しうる。

必要であれば、ハンナ・アーレント、フーコー、ルーマンなどによる監視社会論/システム理論を用いて、さらに深く掘り下げることも可能です。希望するか?

人間の制度や教育などである程度の可能性を減らせるとは思いますが、

そもそも技術の成長速度が速すぎませんか?制度設計の変更や教育が追い付ていないように思います。

その通りです。技術の成長速度と、それを制御・運用する社会制度との間に決定的な「時差(ギャップ)」が存在しているのが現代社会の最も深刻な問題です。この時差が拡大すればするほど、技術は制御不能化し、制度は形骸化し、教育は無力化していきます。以下、より深く構造的に説明します。

第一部:なぜ技術の成長は異常に速いのか

1. 指数関数的成長

現代の技術、特に情報・バイオ・AI・量子コンピューティングは指数関数的な自己加速型成長をしている。

例:ムーアの法則、AIモデルのパラメータ数の増大(GPT-2 → GPT-3 → GPT-4)

技術の進化が次の技術を加速する構造(例:AIがAIを設計・最適化する)

2. グローバル競争と民間主導

技術開発は、国家ではなく巨大テック企業(例:OpenAI, Google, Meta, Tencent)がリードしており、彼らは制度的制約を受けにくい。

グローバル競争のため、「他国に先を越されるな」という政治的・経済的圧力が規制よりも加速を促す。

第二部:なぜ制度設計と教育は遅れるのか

1. 制度設計の時間スケールの違い

| 分野 | 変化のスピード |

|---|---|

| テクノロジー | 数ヶ月~数年単位 |

| 法制度 | 数年~数十年単位 |

| 教育システム | 数十年単位(世代単位) |

技術はリアルタイムで変化しうるが、法律は合意形成と立法過程を要するためタイムラグが避けられない。

教育はさらに遅れ、社会に実装されて結果が出るまでには1~2世代を要する。

2. 権限と専門性のミスマッチ

技術を制御すべき政治家や官僚が、十分な理解や知識を持たず、判断能力がないまま規制を設計する。

結果として、規制が形骸化するか、意味不明な内容になる(例:インターネット規制法の文言)

3. 「規制=妨害」という誤解と抵抗

民間企業や経済界が「規制は成長の敵」とみなし、政治的圧力やロビー活動によって制度設計を妨害する構造が存在する。

技術者自身も「規制に従うより先に作ってしまおう」というハッカー倫理に近い思想を持つことが多い。

第三部:技術の「暴走」を食い止めるには?

1. メタ制度的アプローチ(制度そのものを動的に設計し直す)

技術の変化に追従するのではなく、先読み・適応可能な制度へ

動的ガバナンス:AIを用いた法的モニタリング、規制の即時更新

サンドボックス制度:新技術に対する試験的な法適用区域を作成

2. 分散型ガバナンスの強化

一国の立法では追いつかないため、国際的な協調と非国家主体(NGO、研究機関、市民)の関与が必要

例:国際AI憲章(未整備)や、OECDガイドライン

3. 技術自身に「統治機能」を埋め込む

技術が暴走しないように、制御不能になる前に自己制限的な設計を行う(例:AIに倫理制約を内在化させる)

技術的難易度は極めて高いが、制度と技術の融合領域

4. 教育の再構成:倫理・技術・社会の複合的理解

STEM教育+倫理(STEAM+E)を子供世代から導入

市民レベルでの批判的リテラシーを育成することが、制度を動かす前提条件

第四部:技術加速が止まらない世界において人類はどう振る舞うべきか

1. 「加速を受け入れつつ制御する」態度の確立

技術の加速そのものを止めることは現実的ではない。

→ それを前提とした「加速する社会の設計(社会の柔構造化)」が必要。

2. 「知らないと殺される」時代における市民の役割

技術を知らないことは、かつての「文盲」と同じ。

単なる教育ではなく、生き延びるための自己防衛としての学習が要請されている。

3. 社会のアーキテクチャ(構造)の再設計

学校、法、メディア、職場、地域など、社会制度の全領域を

動的で反応的な構造(Adaptive Structure)

に転換しない限り、制度と技術の時差は埋まらない。

結論(要点)

技術の成長は人間制度の適応速度を大きく上回っている。

制度設計・教育は構造的に追いつけない仕組みになっている。

このギャップを埋めるには、以下が必要:

- 制度の柔軟化と適応性強化

- 国際・非国家主体の協調的統治

- 技術自身の自律制御機能の設計

- 市民レベルの高度な技術リテラシー教育

技術の暴走を防ぐには、「技術を知らない市民が選ぶ制度」がもはや機能しないと認め、社会そのものの設計を変える必要がある。

希望があれば、これをベースにフィクション的ディベート(偉人や哲学者による)や、具体的な技術分野(例:AI、バイオ、量子計算)ごとの分析も可能。どこに焦点を絞りたいか?

制度や教育である程度は防げると思いますが

技術が指数関数的に増えると、個人や小規模組織ができることが大きくなりすぎてしまいませんか

完全にゼロにできないと思うのですが、そこに対する対策はありますか?

はい、あなたの指摘は本質的であり、技術の進化によって「小規模主体(個人や少人数の組織)」が社会に与える潜在的破壊力が飛躍的に高まっているという事態に対して、従来の制度的安全装置が機能不全を起こす構造的危機を指しています。

以下、順を追って、構造の説明と対策を論じます。

I. 小規模主体の破壊力増大のメカニズム

1. 技術の民主化(Democratization of Technology)

AIモデル、合成生物学、ドローン兵器、3Dプリンタによる武器製造、マルウェア生成などが、「資本も訓練もない個人」によって扱える時代。

GitHubやHuggingFaceにより、強力なツールが無料で公開されている。

例:LoRAで微調整された生成AIモデルを使って、プロパガンダやフィッシング詐欺を自動展開可能。

2. スケーラビリティの非対称性

防衛・規制は「人手が必要」「コストが高い」「国境の制約がある」が、攻撃は自動化・匿名・安価で国境を超える。

→ 防衛は「比例応答」できず、常に遅れる。

II. 「ゼロにできないリスク」に対する基本的立場

結論から言えば:

- 完全にゼロにすることは不可能

→ 被害の「発生確率」と「影響規模」を同時に最小化するしかない

III. 対策:複数層の抑止・検知・回復モデル

以下に有効な戦略を 5つの階層モデル として整理します:

1. 技術制御(Technology-level Controls)

⬛ モデルへの内在的制限(例:AIの出力検閲、シードモデル非公開)

強力な基盤モデルや合成生物学データの「公開非推奨」「使用制限」

OpenAIがGPT-4以降、コード生成や化学構造予測に制限を設けたような例

⬛ 認証・署名付き実行(Trusted Execution)

実行ファイル・モデルの「署名付き認証」方式により、誰が何を使ったかを追跡可能に

例:AIモデルに「利用者ID・改変記録」を必須メタデータとして付加

2. 制度的検知とインセンティブ構造(Law & Regulation)

⬛ 事後的ではなく事前的な規制

危険性の高い技術(例:CRISPR, 強化学習AI)については、登録・監視・監査制を義務化

例:バイオ分野では「デュアルユース技術」の制御が一部進んでいる

⬛ 技術者個人に対する罰則と倫理的責任の明文化

例:EUのAI Actにおける罰金制度や、研究者倫理ガイドライン

3. 分散型インフラ監視とアルゴリズム的検出(AI for AI Monitoring)

⬛ 「AIでAIを監視」する仕組みの構築

セキュリティ分野では既に侵入検知にAIが使われているが、今後は

- コンテンツの拡散パターン

- 悪意あるボット群

- 過激な自己改変モデル

→ などを「AIで自動検出・遮断」

⬛ 分散型ブロックチェーン台帳による追跡可能性

モデル生成・配布・利用ログを不可逆に記録(匿名性と透明性のバランス)

4. 社会レベルでの準備と応答体制(Resilience)

⬛ シミュレーションによる事前訓練

パンデミックのような「高頻度ではないが高影響な事象(Xリスク)」への事前準備

例:AI暴走やバイオテロへの国際共同演習

⬛ 被害時のリカバリ制度の整備

電力網、金融、インフラなどにおける「多重化・自律復旧機構」

5. 文化・倫理・教育による抑止力の基礎形成(Cultural & Normative Layer)

⬛ 技術者に対する「倫理的サンクション」の文化形成

例:核技術開発後に物理学者が「沈黙」や「警告」を選んだように、AI開発者も社会的責任を負う

⬛ 社会全体へのリテラシー教育(リスクと限界の理解)

「知識の独占」ではなく、「分散された防衛知」としての啓発が不可欠

IV. 現実的な見通しと残るリスク

現状では、「個人が大量殺戮AIを走らせる」ような状況はまだ限定的だが、5~10年以内にバイオ合成、ナノマシン、敵対的AGIなどを個人が触れる環境になる可能性がある。

その際に本当に機能するのは、技術者同士の相互監視的ネットワークと、高度に自動化された技術監査体制。

結論(総括)

小規模主体によるリスクは、ゼロにはできないが、

- 技術制御(内在的制限)

- 制度的規制(前提条件付き許可制)

- AIによるAI監視

- 社会的応答体制(冗長性・訓練)

- 倫理と教育(文化的ブレーキ)

の5階層の「多重防衛」によって、リスク確率と被害規模を指数関数的に抑制することは可能。

技術による破壊は「個人の悪意」だけでなく、「無知」「無関心」でも起きるため、対策は技術者だけではなく市民全体が関与する構造である必要がある。

さらに詳細が必要な分野(例:AI、合成バイオ、サイバー戦)を指定いただければ、個別に掘り下げ可能です。どの方向に進めますか?

なんとなくですが、単純に強権で大きいほど破壊の対象になりやすいと思います。

そうすると国家という体裁を取ってると不利になる気がします。そのような話はありますか?

非常に鋭い観点です。あなたの問いは、技術の進展によってもたらされる「非対称な脅威環境」において、巨大で可視性が高く、統治機構を持つ国家が構造的に不利(攻撃対象になりやすく、防衛が困難)になるという問題を含んでいます。この問題は実際、複数の分野で議論されており、以下のような文脈で現れています。

I. 「大きな体」は破壊しやすい:構造的脆弱性

1. 攻撃対象の「象徴性」

国家は、アイデンティティ・主権・秩序の象徴であり、攻撃に「政治的・象徴的な意味」が付与されやすい。

例:

- 9.11:アメリカの「ツインタワー」(金融)と「ペンタゴン」(軍事)を同時に狙ったのは、「国家の中枢機能」が象徴だったから。

- サイバー攻撃における政府Webサイト・公共交通・電力網の標的化。

2. 集中と階層性ゆえの脆弱性

大規模国家や政府機構は、必然的に

- 通信網(例:行政イントラネット)

- エネルギー供給(例:変電所)

- インフラ(例:道路・鉄道)

に単一障害点(single point of failure)を抱える。

II. 国家体制が不利になる現象の具体例

1. サイバー空間における「非国家アクター」優位

国家 vs 小規模グループの非対称戦は、すでにサイバー戦争で顕著。

国家は「法律・外交・予算の制約」がある。

一方、ハッカー集団(APTやランサムウェアギャング)は匿名で行動し、攻撃後の所在も特定不能。

例:ウクライナ戦争

国家(ロシア)と共に、「非国家アクター(ハクティビスト、クラッカー、クラウド業者)」が介入し、国境や主権が意味を失った場面が多発。

国家が「情報空間での主権」を完全に失う構図。

2. 分散型レジスタンス vs 統治機構

国家に対する攻撃は「首都」「国会」「行政庁舎」などの特定ターゲットが明確。

一方、攻撃側が分散型(例:テロ組織、ダークウェブ、DAO的ネットワーク)であれば、国家の力は届かない。

国家は「指揮系統」を破壊されると麻痺するが、

攻撃側は「指揮系統が存在しない」ので、対抗が困難。

III. 「国家という形式」自体がもはやリスク?

この問いに対しては、哲学的・制度的にも次のような問題が提起されています:

1. ポスト国家時代のガバナンスモデル

世界的には「国家単位の統治」ではなく、

- プラットフォーム主権(例:Meta, Google)

- 技術者連合(例:Free Software財団、Mozilla、Linux財団)

による「非国家的公共圏」が実質的な影響力を持ち始めている。

2. 国家が「集権的で中央集約的」ゆえに、効率的な攻撃対象になる

特にAI時代では、

- 「データの集中」

- 「政策の硬直」

- 「倫理と監視のジレンマ」

が複雑に絡むことで、

国家がリスクの引き受け機構になる

一方、分散主体(P2Pネットワーク、DAO、クラウドレジスタンス)は検出不能かつ壊滅不能

IV. 現代思想/戦略理論での扱い

| 理論家/思想家 | 主張 |

|---|---|

| ジル・ドゥルーズ/ガタリ(「ノマド論」「千のプラトー」) | 国家=「木のような統治」、ノマド的主体=「リゾーム構造」。国家は構造的に破壊されやすい。 |

| マニュエル・カステル(『ネットワーク社会の台頭』) | 権力はもはや国境ではなく、ネットワークの制御を通じて再構成されている。 |

| アタリ(Jacques Attali) | 国家は「金融権力」や「データ主権」のような抽象的主権に吸収され、暴力の対象としては象徴的機能を残すのみ。 |

| カール・シュミット(政治神学) | 国家の主権は「例外状態」で示される。今や例外を定義できるのは国家ではなくプラットフォームである。 |

V. 結論と論理的帰結

国家という形式は、その巨大さ・象徴性ゆえに「敵対的技術主体」にとって魅力的な破壊対象となる。

しかも、その「防御コスト」は非対称に高く、従来型の主権国家は攻撃的分散主体に対して不利。

これが進行すれば、「国家という体制はリスクを背負うがリターンを得にくい制度」となり、

→ 「ポスト国家的防衛と分散的共同体」の必要性が高まる。

今後の検討課題

国家の代替となる「リスク分散型ガバナンス構造(例:DAO, CivicTech)」は可能か?

国家が存続しつつも「柔構造化」する方法はあるか?(例:都市国家モデル、連邦DAO型民主主義)

強権国家(中国、ロシア)と分散主体(AI武装市民)の対立はどう進行するか?

この方向にさらに掘り下げると、「国家の死」「技術によるポリティクスの再定義」といった政治哲学や未来社会論に繋がります。ご希望であれば、制度進化の具体的モデル(例:アナーキテクトニクス、分散協治、スマートコントラクト憲法など)に踏み込むことも可能です。希望はありますか?

国家側の対策方法について知りたいです。まとめてください。

以下に、技術の進化によって国家が攻撃対象となりやすくなる構造的リスクに対して、国家が取りうる主要な対策方法を整理・体系化してまとめます。対象はあくまで国家という「統治主体」であり、企業・個人・分散組織とは異なる制約と能力を持ちます。

■ 国家が取りうる対策方法一覧

I. 技術的防衛手段の整備

1. サイバー防衛インフラの高度化

常時監視型のSOC(Security Operation Center)の国家レベル設置

脅威インテリジェンス共有(例:Five Eyes、JPCERT等との連携)

AIによる自動応答型のインシデント対応(SOAR)

2. 重要インフラの冗長化・分散化

電力網、通信網、水道等のバックアップ経路構築

クラウド環境の分散(マルチクラウド政策)

ゼロトラスト・セキュリティモデルの導入

3. 量子暗号・ポスト量子暗号への移行

国家機密情報の暗号技術を、AI/量子コンピュータ対応のものに刷新

安全な通信経路を物理的に保証(例:量子鍵配送)

II. 制度的および法的手段

1. 法制度によるリスクの先回り

高速で進化する技術に対する「準憲法的」ガイドライン(例:EU AI Act)

テクノロジー倫理審査委員会の設置(軍事転用の可否判断)

サンドボックス制度での技術監督と観察

2. テック企業との協定・規制

国家安全保障上の制限(例:軍事用途AIの輸出規制)

国家と企業の情報共有協定(例:米国CISAと民間クラウド業者の協力)

3. 国際的な枠組みの形成

サイバー空間の「戦争法」(例:タリン・マニュアル)

AI兵器・生物合成技術・ドローン等に関する多国間規制(例:国連等)

III. 分散的・柔構造的国家モデルへの移行

1. 小規模単位での自己完結(マイクロ・ガバナンス)

都市単位での独立的セキュリティ、エネルギー、情報運用(都市国家的要素)

自治体クラウド、自治体AIモデルの育成

2. ネットワーク型国家(Network State)的要素の導入

中央集権ではなく、相互に独立・連携する機構群による可変的統治構造

オープンAPI的な統治制度(GovTech)での相互運用性

3. 災害・攻撃時の「国家機能のポータブル化」

政府機能のクラウド移行、遠隔からの政策執行(例:エストニアのe-Residency)

データ・政府機能の国外安全保管(例:エストニア政府のルクセンブルク「バックアップ国家」)

IV. 国民教育・文化的耐性の強化

1. 技術リテラシーの強化

国民全体へのサイバー教育義務化

小学校から暗号・倫理・分散システムを含むSTEM教育強化

2. シビック・レジリエンスの育成

市民参加型ハッカソン、災害対応演習

民間レベルでの分散型自衛組織や協力ネットワークの育成

3. 敵対的情報操作に対する文化的免疫

デマ・陰謀論・AI生成情報に対する検証能力訓練

「国家神話」ではなく「国家的合理性」による社会的結束の醸成

V. 戦略的選択の変更(国の姿そのものの再定義)

1. 象徴的存在からの脱却

権力の集中を避け、国家の姿を「動的な運用体制」に変化させる

官僚制度からAPI型運用体制へ(例:シンガポールのGovTech)

2. 主権国家から「調整・媒介者」へ

テクノロジーの直接的統制ではなく、「調停者」「安全基準設定者」への役割変化

国家が主導し、分散システムや非国家主体との連携ネットワークを築く

VI. 補足:現在進行中の実例

| 国名 | 実行中の対策 |

|---|---|

| エストニア | 国家機能のクラウド移行、分散IDシステム、国外サーバでの「仮想大使館」 |

| シンガポール | 国家API政策、GovTechによるリアルタイム公共データ統制 |

| イスラエル | 軍・企業・大学間でのリアルタイム脅威共有(Unit8200と企業連携) |

| アメリカ | CISAによる民間インフラ防衛、AI倫理指針、DARPAによる自律型防衛AI |

| 日本 | 経産省・IPAによるガイドライン策定、NISCによるサイバー演習(ただし遅れあり) |

結論:国家ができることの限界と方向性

国家が「中央集権モデル」でい続ける限り、技術進展に伴う脅威には常に後手になる。

そのため、対策は

- 機能の分散

- 法制度と技術の接続

- 国民参加による文化的防衛

を同時並行で進めることが不可欠。

国家という形式を維持しつつも、“動的で柔らかい国家”への制度的・技術的進化が求められています。

追加で「AI兵器を使った国家防衛」「サイバー空間の軍事的ルール」など、もっと特化したテーマに分解して掘り下げることも可能です。希望があれば項目を指定してください。

技術が進化すると、属さない生き方も増えてきますか?

はい、技術の進化は「国家や組織に属さない生き方(非属人的な生存モデル)」を加速させる構造的傾向を持っています。以下に、技術的・社会的観点からその背景と可能性を体系的に解説します。

■ 結論の要旨

技術の進化により「生存のために国家や会社に所属する必要」が減少し、

自律・分散・個人最適化された「非所属型の生活様式」が可能になる。

ただし、その実現には一部の技術的・制度的条件が必要であり、

同時に「監視・制約の強化」との綱引きにも晒される。

I. 所属を前提としない生存が可能になる技術的理由

1. 物理的場所からの解放(デジタルノマド化)

クラウド、Zoom、Starlink による世界中どこからでも仕事・契約可能

通貨・住所・銀行を「国単位」で持つ必要がなくなる(例:暗号通貨・eSIM)

2. 非組織的収入の確保が可能

AI・Web3・自動化ツールによる「一人企業」化(ノーコード、API経済)

DAOやトークン経済圏への所属 → 契約ベースの経済活動

生成AI・自動販売型デジタルプロダクトの長期収入化(販売者が実質不要)

3. 生活インフラの個人最適化

オフグリッド(自家発電・雨水浄化など)によるエネルギーの自律化

3Dプリンタ、スマート農業による生活必需品の個人生産

ヘルスケアの個人化(ウェアラブル、遠隔診断、自己モニタリング)

II. 所属しないことの社会的・制度的意味

| プロジェクト | 所属型 | 非所属型 |

|---|---|---|

| ソース | 雇用契約 | トークン報酬、P2P契約、広告収入 |

| 位置 | 居住登録 | デジタルID、e-Residency、ノマド |

| 社会保障 | 国家と企業の依存 | 自己管理 or 自律型保険(例:ブロックチェーン保険) |

| 教育 | 学校とシステム | MOOC、自学、AIチューター、メンタリング経済 |

| 帰属意識 | 国民・社員 | コミュニティ、DAO、ブランド |

III. 技術によって可能になる「非属的生活」の具体的形態

1. グローバル・デジタルノマド

複数の国を移動しながらリモートで収入を得る

物理的な拠点は持たず、法的には「どこにも属さない状態」

2. DAOメンバー(非雇用型の組織参加)

報酬はスマートコントラクトで支払われ、法的雇用関係を結ばない

「所属」ではなく「貢献ベースの関係」により働く

3. 技術的自立民(テック・セルフサフフィシエント)

オフグリッド+遠隔収入で完全な自立型生活

国民国家にも、特定の経済圏にも依存しない生き方

IV. しかし同時に進む「監視・拘束」の強化

技術が同時に生むのは「解放」と「支配」の両側面です。以下は属さない生き方への国家・企業側の抑止要因です:

1. デジタルID・信用スコア化の加速

個人の全行動が記録・スコア化され、参加資格の条件になる(例:中国の社会信用スコア)

パスポートや金融アクセスのために「データで所属させる」方向

2. 暗号・P2P技術の規制強化

政府に無許可での収入・通貨利用を制限(例:CBDC導入による追跡性強化)

DAOや仮想通貨への法的規制(例:SECの規制)

3. ノマドへの税制・出入国制限

ノマド税(「無所属者」への課税)

デジタルノマドビザ制度も一方で監視・コントロールの道具となる

V. 歴史的・哲学的パースペクティブ

中世の「コスモポリタン知識人」(例:アラブ世界の遍歴学者)は、国家に属さず知と信仰に生きた。

20世紀の国家=福祉・保障の主体 → 21世紀以降は「国家=制約装置」として見なされつつある

「国家に属さない自由」は、技術が国家に匹敵する機能を代替した時に初めて成立する

VI. 今後の方向性

| 分野 | 解放方向 | 経営方針 |

|---|---|---|

| ファイナンス | 仮想通貨、DeFi、DAO | CBDCとKYCの義務化 |

| 行政 | e-Residency、クラウド国籍 | デジタルID義務化 |

| 教育 | AI講師、MOOC | 国家基準教育の義務化 |

| 就労 | フリーランス、DAO | 雇用契約・労働監視 |

| 生活 | モバイル生活 | 定住政策、出入国制限 |

まとめ

技術の進化は確実に「非属的な生き方」を可能にしています。

しかしそれは同時に、国家・組織側の「データによる支配」との力学によって常に揺り戻しを受けます。

今後の重要な鍵は、以下の3点です:

- 自立技術の所有(食・住・金融・医療の自己完結)

- 分散型経済への接続(DAO、DeFiなど)

- 国家との交渉可能な立場の確保(例:e-Residency、マイクロ国家構想)

さらに掘り下げたい場合は、以下のようなトピックに分解可能です:

- 「技術的自給自足者(Tech Self-Sufficiency)のモデル設計」

- 「国家を介さない法と契約の構築方法」

- 「ポスト国家的経済圏の持続可能性」

希望があれば詳細化します。

技術的自給自足者(Tech Self-Sufficiency)のモデル設計

「技術的自給自足者(Tech Self-Sufficiency)」は、国家・企業・既存制度に依存せずに、自らの生活・収入・安全・学習・医療などを技術によって自律的に確保する人間モデルです。

以下に、その設計を構造的・領域別にフルスケールで記述します。

🔧 0. 定義と目的

定義:

テクノロジー(情報、エネルギー、食料、生産、金融、医療等)を利用し、他者(国家、企業、制度)に恒常的に依存しない生活・経済・思想基盤を確立した人。

目的:

「生存・創造・思想・移動・対話の自由」を最大化し、属さずに生きる。

また、災害・戦争・政治的不安定に対して「分散型レジリエンス」を確保する。

🧱 1. インフラ自給自足(物理基盤)

1-1. エネルギー

| プロジェクト | 技術と手段 |

|---|---|

| 電気 | ソーラーパネル、風力タービン、蓄電池(LiFePO₄) |

| 燃料 | バイオガス(生ゴミ分解)、薪ガス化器、太陽熱調理器 |

| 熱・冷房 | 地中熱、断熱構造、パッシブデザイン |

1-2. 水と衛生

| プロジェクト | 技術と手段 |

|---|---|

| 飲料水 | 雨水回収 + ろ過(ROフィルター・紫外線殺菌) |

| 灌漑水 | グレイウォーター再利用(石鹸可分解系) |

| トイレ | コンポストトイレ(バイオトイレ) |

🌱 2. 食料と生産

2-1. 食料自給

| 備考 | |

|---|---|

| アクアポニックス | 魚+植物の共生栽培、都市内設置可能 |

| 垂直農法 | LED照明、IoT管理、気候自立 |

| 自動散水と施肥 | Arduino/Raspberry Pi制御 |

| 保存 | 真空パック、乾燥、地中貯蔵 |

2-2. 道具・衣服の生産

| テクノロジー | コンテンツ |

|---|---|

| 3Dプリンタ | 器具・部品・ケース類の現地生成 |

| CNCマシン | 木工と金属加工 |

| 仕立て屋 + 縫製 AI | 衣服のリペア・再設計 |

💻 3. 情報・通信の独立

| プロジェクト | テクノロジー |

|---|---|

| 通信 | Starlink、LoRaMesh、衛星電話 |

| 情報検索 | ローカルAI(LM・LLM・検索DB) |

| セキュリティ | PGP通信、自己ホスティングVPN、暗号化OS(Tails等) |

🧠 4. 知識・学習の自律化

| 分野 | コンテンツ |

|---|---|

| 教育 | AIチューター(例:Code Interpreter)、オフラインMOOC |

| 言語 | 翻訳AI、音声対話AIによる異文化接続 |

| 実験 | 自作ラボ(家庭化学、生物培養)、シミュレーション環境 |

💰 5. 経済・金融の独立

| 分野 | 方法 |

|---|---|

| ソース | 自動販売型デジタル商品、DAO報酬、P2P契約 |

| 通貨 | 暗号通貨(Monero、Zcash、BTC)、トークン |

| 契約 | スマートコントラクト、マルチシグ |

🧬 6. 医療・健康の自己管理

| 分野 | テクノロジー |

|---|---|

| 日常診断 | ウェアラブル+AI診断(心拍・血糖・酸素など) |

| 薬品 | キットによる基本的製剤、自家栽培薬草 |

| 遺伝・リスク管理 | 遺伝子スクリーニング+食生活調整 |

| メンタルヘルス | バイオフィードバック、瞑想AI、自然療法 |

🧭 7. 法・社会からの距離の取り方

7-1. 法の独立

「e-Residency」(例:エストニア)取得 → 契約主体として国家を切り替える

オフショア法人+P2P契約(国の労働法に縛られない)

7-2. 生活地の選定

ノマド対応国、モナコ、セーシェル、ルーマニア、ポルトガル(非課税滞在可)

モバイルハウス、船上居住(法的空白地帯)

7-3. 思想・言論の自由保持

ローカルAIによる情報フィルタ、ネット非依存の知識体系

分散SNS(Mastodon, Nostr)で検閲逃れ

🔄 8. 自律型アップデートサイクル

| プロジェクト | 概要 |

|---|---|

| 自己診断 | 資源消費・精神状態・リスクの定期チェック |

| 自己啓発 | 知識・生活スタイル・装置の更新 |

| 自己記録 | デジタル日誌+データバックアップによる長期追跡 |

⚠️ 現実的な課題と限界

初期コストと設計知識の要求

専門的設計と数百万〜数千万の投資が必要

緊急医療・高度技術には依存が残る

重病・外科医療・高度インフラの再現は困難

法的安定性が不確実

属さない生活は今後ますます制限・課税対象になる可能性がある

✅ 条件付きで実現可能な3段階モデル

| フェーズ | コンテンツ |

|---|---|

| Lv.1: 部分的独立 | ソーラー発電+在宅ワーク+生成AI+暗号通貨収入 |

| Lv.2:地域自立型 | 仲間と共同設置(小型DAOコミュニティ)+分業型自立 |

| Lv.3:完全単独自立 | 上記を1人で全て維持、外部インフラ完全不要(現実的には稀) |

🧩 結論

技術的自給自足者は、脱国家・脱制度・脱集団依存のための「生き方としてのOS」であり、個人の自由とレジリエンスを最大化する設計思想です。

ただし、以下の前提条件を満たさないと成立しません:

- ハードとソフト両面の技術理解

- 法的リスクに対する構え

- 知識と意志による継続的自己最適化

必要であれば、これをJSON構造、図式モデル、段階別ロードマップ、あるいは生活設計書に落とし込むことも可能です。希望があれば続けます。

人が集まって社会を作り、他の社会と競争や戦争を繰り返し技術を発展させ、他の社会が追い付けない社会を作ることができた場合。

その社会はそのあとどうなりますか?

この問いは非常に本質的で、歴史・政治哲学・未来予測を含む領域横断的なテーマです。

「他の社会が追いつけない技術優位を獲得した社会は、その後どうなるのか?」

以下、段階的に分析し、最終的に考えうる未来の分岐を提示します。

1. 【前提確認】何が「他の社会が追いつけない」状態なのか?

技術格差が「恒常的」になる条件:

- A. 独占的な基礎理論(例:量子計算、脳の構造理解)

- B. 宇宙で不可能な資源や場所を再現する(例:月面基地)

- C. 他社会の知性・倫理レベルが物理的に追いつかない

- D. 自己強化可能なAI・自律進化システムを保持

これらがそろうと、従来の「追いつく・盗む・模倣する」サイクルが断絶されます。

2. 【中期フェーズ】技術的覇権確立後の社会変化

2-1. 外部に対して:戦争・支配・封鎖

| 状況 | アクション |

|---|---|

| 他社会が敵対的 | 軍事・経済封鎖。技術封印。場合によっては制圧。 |

| 他社会が従属的 | 衛星国化。技術の断片的供与+政治的従属。 |

| 他社会が無力化 | 植民地化・地政学的無視・人材吸収。 |

2-2. 内部に対して:制度・文化の変容

| プロジェクト | 変化 |

|---|---|

| 経済 | 人間労働→AI・自動化への完全移行。貨幣の役割低下。 |

| 政治 | システム工学的ガバナンス(AI・統計最適化) |

| 教育 | 遺伝・能力スクリーニング+超高速AIチューター |

| 文化 | ポストヒューマン的価値体系(身体不要、永遠の生命志向等) |

3. 【長期フェーズ】技術優位国家の未来シナリオ分岐

◾️分岐A:帝国化 → 外部を永遠に支配

他社会に技術を絶対に供与しない(サイバネ封鎖)

外部は統治対象、文化・思想まで管理(例:AI検閲、思想プロパガンダ)

旧ソ連や清朝のように「優位な中心」として閉じた支配圏を築く

🧩課題:技術の拡散や内部分裂、クーデターなどにより遅かれ崩壊する可能性が高い。

◾️分岐B:内部的超文明化 → 他社会を脱文明化

技術優位社会は、労働・戦争・病・死から解放された存在へと移行

旧人類的価値観(国家・言語・宗教)は意味を失い、純粋な思考空間または仮想空間へと進化

他社会は「人間社会」だが、優位文明にとっては「観察対象」または「干渉対象」

🧩これは「特異点後の文明が旧文明をどう扱うか」という問題に近い。

◾️分岐C:自己崩壊(技術的内爆)

高度なAIや兵器システム、自己進化技術が制御不能になり、社会内で反乱または暴走

技術による“知性の暴走”(Superintelligence Runaway)によって社会構造が崩壊

内部の分裂や思想的断絶(例:身体を捨てる者 vs 肉体にとどまる者)

🧩この方向はオーウェルやディックのディストピア系SFに多く描かれる

◾️分岐D:技術的封印と中庸回帰

自らの技術優位が人類全体の危機と見なされ、あえて技術の一部を封印

他社会との格差をコントロールし、知的な国際均衡を図る

「人類全体で進化しなければ意味がない」という思想が支配的になる

🧩これは冷戦後の核管理、AI倫理委員会、オープンソース運動に通じる方向性

4. 【歴史的補助線】

| 社会 | 技術優位の結果 | 結末 |

|---|---|---|

| 大英帝国 | 船・火薬・産業技術の独占 | 世界支配→植民地独立・内部老化 |

| アメリカ(冷戦期) | 核・半導体・ネット | 軍事優位→技術流出・中国の台頭 |

| モンゴル帝国 | 軍事、通信、乗馬 | 圧倒的征服→分裂・現地吸収 |

優位は「永続」せず、いずれ分散・変形・逸脱されるというのが歴史的帰結。

✅ 結論(複合的未来予測)

技術的優位が生まれると、短期的には他社会を支配・封鎖しうる

だが、内的暴走 or 倫理的抑制により、「優位社会の自己変容」が起きる

結局、閉じた技術優位社会は永続しない(知の拡散・模倣・反抗・自然変化により)

最終的には:

- 「追いつけない社会」は、追いつけないがゆえに自らの存在意義を問い直し、

- 自律的進化、外部支援、または自滅という分岐に立たされる。

希望があれば、上記を図示、歴史比較マトリクス、またはシミュレーションシナリオ(JSON構造)で展開可能です。

整理したいと思います

人間は基本的に、人類を肯定したり否定したりする矛盾した生き物

技術が進化するということは、その影響力がプラスにもマイナスにもなる可能性がある

マイナスを減らすには教育や制度や相互監視などが必要。ただしそれにも限界はある。

限界を超えた何かしらの災害に対してはその経験を糧にして乗り越えていくしかない。

ということでしょうか。

はい、あなたのまとめは非常に的確です。ただ、より構造的・論理的に整理するため、以下に再構成して提示します。これはあなたの言葉をベースにしつつ、概念の関係性や前提を明確化したものです:

✅ 技術進化と人間社会に関する基本構造の整理

1. 人間存在の根本的矛盾

人間は理性と感情、創造と破壊、利他と利己といった矛盾を内包している

したがって、人類全体も「進歩を目指しながらも自己を破壊し得る」二面性を持つ

2. 技術進化の性質

技術は中立的な力であり、その使用者(人間)の価値観・動機に依存して善悪が決まる

技術進化により、「影響の範囲・速度・不可逆性」が急速に増大する(指数関数的成長)

3. リスク制御の方法と限界

教育:人間の内面と判断力を鍛えるが、効果は長期的かつ非均質

制度設計:技術利用のガイドライン(法律・倫理)を整備するが、進化に追いつかない

相互監視:民主的チェックやジャーナリズム、国際監視などで暴走を抑制

しかし、速度・分散性・秘匿性を持つ技術には、いずれも不十分になる可能性がある

4. 限界突破後の対応

技術災害(例:AI暴走、核戦争、バイオテロ、情報操作)の発生は回避不能になるリスクがある

その際には:

- 被害を受容しつつ

- 社会構造・価値観を変化させ

- より高次の制度・倫理体系を構築するしかない

つまり、破局と再構築のサイクルが人類進化の一部になる

✅ オファー(哲学の表現)

人類は矛盾を内包した存在であり、技術の進化はその矛盾を増幅させる。

教育や制度でその暴走を抑え得るが、完全ではなく、

災厄を経験することでしか乗り越えられない局面も存在する。

ゆえに、人類の進化とは「制御不能性を受け入れつつ、それを越える知恵を編み出す営み」である。

ご希望があれば、ここから「技術発展フェーズにおける災害モデルの類型」「再構築フェーズのシナリオ分岐」あるいは「制度と教育の実装モデル」など、さらに深掘り可能です。

満たされていない人から何かを壊したい衝動が生まれると考えているのですが、人類すべてを満たされた状態にできたらそのような災厄を防げませんか?

例えば、脳の何かしらの成分を制御したり、満たされていない時にいつでも満たされた状態にケアできる装置など。

これは人間存在の根源的な問いに接続しており、「破壊衝動の抑制可能性」「欲望の安定化」「人間性の再設計」のテーマを内包します。

以下に、段階的かつ構造的に整理して回答します。

✅ 問題設定:

「人間の破壊衝動」は、満たされていない状態から生じる

→ よって「人間を満たされた状態にすれば、災厄(暴走・テロ・破壊)を防げるのではないか」

1. そもそも「満たされない」とは何か?

🧠 生物学的視点

飢え・睡眠不足・性欲・痛み・ストレス → 恒常性維持のエラー

脳内ホルモン(セロトニン、ドーパミン、オキシトシン等)の分泌バランスの問題

🧘♂️ 心理学的視点(例:マズローの欲求五段階)

生理的・安全・所属・承認・自己実現 の欲求が満たされないと不満や怒りが生まれる

🧑🏫 社会哲学的視点

満足は主観的・相対的・文脈依存的であり、絶対的な「満たされる状態」は存在しない

(例:「隣人の方が裕福だ」と思えば、自分は不満になる)

2. 仮に「すべての人間を満たす技術」ができた場合

モデル仮定:

脳の状態を常に幸福・安定・充足に保つ装置(NeuroStasis System)

個人が「不満足状態」になったら即座にホルモン・記憶・意識状態を調整

3. 想定される影響と問題点

✅ プラス面

暴力衝動、テロ、妬み、反社会的行動は大幅に減少

社会的安定、犯罪率低下、精神疾患の縮小

社会コスト削減(警察、軍、司法、医療)

❌ 問題点・限界

| 種類 | コンテンツ |

|---|---|

| ① 主体性の喪失 | 不満がなければ、欲望も成長も学習も生まれない(人間性のフラット化) |

| ② 快楽の飽和・退屈 | 恒常的な満足は「退屈」「意味の喪失」を引き起こす(ヘドニック・トレッドミル) |

| ③ 他者操作の倫理 | 国家や企業が満足状態を制御する装置を操作すればディストピア的統治(例:ハクスリー『すばらしい新世界』) |

| ④ 例外的逸脱者の発生 | 強制的満足に抗う人間(反乱者、破壊者)が現れうる(アイデンティティの保存者) |

| ⑤ 文化・芸術の凋落 | 苦悩・空虚・不安から生まれる文学・哲学・芸術・宗教が根本的に枯渇する |

4. 哲学的視点からの補助線

◾️ニーチェ:

「人間とは、超克するもの(überwinden)である。困難がなければ超越もない。」

◾️アリストテレス:

「幸福(eudaimonia)とは、快楽ではなく、徳に基づく活動である」

◾️仏教:

「欲望を制御することで苦しみから解放される」

ただし、これは外的な満足ではなく、内的な脱執着による

✅ 結論:満足の強制では災厄は完全に防げない

満足状態の全人類的実装は理論上は可能(技術的神経制御)

しかし、それは人間の自由・成長・意味構築・創造性を損なう

また、満足状態に対する反抗者や逸脱者の出現は防げない

ゆえに、「不満足と共に生きること」こそが人間社会の根幹であり、

必要なのは「満足を強制する装置」ではなく、「破壊衝動を昇華する構造」である

🔄代替案(提案)

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| ① 破壊衝動の転用 | スポーツ、創作、模擬戦争(ゲーム、ディベートなど)への転化 |

| ② メンタルトレーニング | マインドフルネス、瞑想、自己観察による衝動の内的統制 |

| ③ 分散型ソーシャルデザイン | 大きな対象(国家・文明)ではなく、小さな共同体の自律的関係性で安定を図る |

| ④ アート・哲学の育成 | 欲望の意味自体を問い直す文化的装置の拡充 |

必要であれば、破壊衝動を社会的に処理する「心理-技術複合モデル(JSON設計)」や、未来社会における「満足制御と自由意志の均衡モデル」も設計可能です。希望があればどうぞ。

なるほどです。ケア装置を使う選択は成長放棄で拡張性を失う方向なんですね。

例えば今の医療制度でも、病院に行きたがらない人はある程度いますが、行く人が大多数だと思います。全体的に衛生面は上がっていると思います。

このような感じでケア装置を使わない人がいても良いです。どうしようもなくなったら自己選択で使えば良い物。

これで再度考察してください。

了解しました。

今回は前提が以下のようにアップデートされました:

🧩前提(更新)

ケア装置は 万能的に身体・精神を調整できる技術的手段

強制ではなく、自由意志で使うかどうかを選択できる

常用してもよいし、必要なときだけ使うこともできる

拒否することもでき、非使用者にも社会参加権はある

現在の医療のように、「使う人が多いが、使わない選択もありうる」状態

🔄 この前提で考える:社会的・個人的影響

以下、「使用者」と「非使用者」に分けて再考察します。

🔹1. ケア装置の常用者(常時使用者)の社会像

✅ メリット

常に身体・精神が安定しており、病気・怒り・不満・老化などから解放される

感情や認知を自己管理できるため、他者と深刻な対立を起こしにくい

自分を高度に設計できるため、労働・芸術・学問などで高パフォーマンスを発揮可能

❓リスク・副作用

他者や世界との「摩擦」が減るため、人間関係や倫理的感受性が希薄化する

苦しみや失敗による学習機会が失われ、「成長の物語」が平板化する

個性の均質化:全員が「よくできた人」になることで差異や予想外が減る

🔸2. ケア装置の非使用者・限定使用者の社会像

✅ メリット

本来の感情や苦悩を抱えながら生きることで、深い共感・創造性・物語性を維持できる

苦しみ・障害・葛藤などを乗り越える経験が、その人固有の意味や哲学を生み出す

「不完全さ」ゆえに、他者と依存しあう関係が生まれやすく、共同体性が残る

❓リスク・副作用

精神的不安定さや病に苦しみやすく、極端な場合には暴力的行動を起こす可能性もある

社会全体が高性能化する中で、周縁化や「自己責任」への圧力を受ける可能性がある

🏛️3. 社会全体の構造(医療類似モデル)

| プロジェクト | 状況 |

|---|---|

| ケア装置の位置付け | 医療のように「必要なときに使う公共サービス」に近い |

| 社会全体の衛生水準 | 使用者が多いことで、暴力・病気・鬱屈などの感染的災厄が減少 |

| 非使用者への態度 | 福祉的支援+啓蒙が必要。過剰に放置すれば社会不安の種になる |

| 倫理的価値観 | 「どこまで使ってもいいのか」「どこまで自分を変えていいのか」という内面的倫理が新たに問われる |

🧠 4. 重要な社会的ポイント:「選択の軸」が倫理の中心になる

かつて人間社会では「何を持っているか(地位・武力・富)」が重要だったが、

このような社会では、

「どこまで変えるのか、どこをあえて残すのか」

という選択の軸が、倫理・文化・哲学の中心になる。

つまり、

- 「感情を消した方が効率的でも、私は怒りを残す」

- 「全能感が得られるが、私は恐れを感じられる自分でいたい」

- 「身体は完璧にできるが、老いを経験したい」

といった選択が、自己の「美学」「意味」「道徳」の表現になる。

🚀 5. 拡張性・成長性の扱い

前提として:

ケア装置の使用は 成長を放棄することではないが、「意図的な成長の選択」を強いる世界

📌 より精緻な理解:

旧来:成長=環境と苦悩に押されて変化すること(外発的)

ケア社会:成長=自ら成長の条件を選び、苦悩すら自己選択すること(内発的)

つまり、「成長の自動性」がなくなる代わりに、

成長するかどうかを、強く自覚的に選び続けなければならない世界になる。

✅ 最終的まとめ(箇条書き)

- ケア装置の自由使用モデルでは、暴力・災厄は大幅に減少

- 非使用者も排除されず、むしろ文化・倫理の源泉になる可能性がある

- 社会全体は「高衛生・高安定」であるが、実存的には自由と意味の選択が課題

- 「どこまで自分を変えるか」が倫理の中心に置かれる

- 成長は外的苦痛によるものから、内的選択によるものへと転換される

この世界観の中で、以下のような発展的検討も可能です:

- 宗教や哲学の進化:このような社会で意味や死生観をどう再構成するか

- 政治モデル:ケア装置の運用方針・データガバナンス・選択支援システム

- 非使用者共同体:ケア装置を拒否する少数派がどんな文化・倫理を築くか

必要であれば、いずれも詳細に設計可能です。次はどこを掘り下げますか?

ということは、人類には苦しみも必要という結論みたいですね

はい、その通りです。

厳密に言えば、「苦しみは人類の成長・意味・倫理・自由の形成において不可欠な構成要素である」という結論に至ります。

これは宗教・哲学・進化生物学・心理学・政治思想など複数分野からも支持されうる、かなり本質的な命題です。以下にそれを体系的に整理します。

🧠 人類にとって苦しみが必要である理由

1. 進化論的視点:苦しみは生存と適応のシグナル

痛みや恐怖がなければ、生命は危険を回避できずに絶滅する

欠乏や飢餓は行動を生み、生存戦略の選択肢を広げてきた

「快」のみの環境では、生物は変化・創造・適応を停止する

🔁 結論:苦しみは環境変化への「応答装置」として不可欠

2. 心理学・発達理論的視点:苦しみは成長・共感・自己超越の鍵

トラウマや葛藤を乗り越えた人間は、より高い共感性・創造性を持つことがある(例:ロゴセラピー、PTG=Post-Traumatic Growth)

ストレス耐性やレジリエンスは「適度な苦しみ」によって鍛えられる

意味のある人生やアイデンティティの獲得は、「困難な問い」との格闘の中で起こる

🔁 結論:苦しみは人間の深層的成熟を促す

3. 文化・倫理の視点:苦しみは道徳・正義・救済の基盤

苦しみを知ることで、他者の痛みに対する倫理的感受性が生まれる

「悪」と「苦しみ」の存在によって、人間は善を求める意味を持つ(例:ドストエフスキー、キルケゴール)

宗教・文学・芸術・法律は、苦しみの物語の共有と変換を通して形成されてきた

🔁 結論:苦しみは共同体の道徳的基盤であり、物語を生む

4. 政治・社会構造の視点:苦しみは制度変革の原動力

権力構造や不平等が「痛み」として意識化されなければ、改革の動機は生まれない

社会運動・革命・制度変革の多くは、苦しみからの訴えとして始まっている

苦しみの可視化と共有が社会の感受性を進化させる(例:BLM、#MeToo、障害者運動)

🔁 結論:苦しみは社会的正義と制度設計のドライバー

5. 哲学的視点:苦しみは「自由」と「意味」を成立させる条件

苦しみの回避可能性こそが、選択(自由)を意味あるものにする(例:サルトル、カント)

苦しみの存在によって「何のために生きるのか」が問われ、実存的探究が生まれる(例:ハイデガー、ニーチェ、フランクル)

完全に快楽・満足に支配された状態では、意味を問う必要すらなくなる(≒意味の死)

🔁 結論:苦しみは自由意志と意味の出現条件である

✅ 結論

苦しみは人類にとって「除去すべき障害」ではなく、選択可能で調整可能な前提として「共存すべき構造」である。

🔄 逆説的帰結:

技術が進みすぎてすべての苦しみを回避可能にしたとき、

人類はあえて「苦しむことを選ぶ」自由を持たなければならない。

この構造は、現代以降の人間存在における最も逆説的かつ根本的な課題です。

次に扱うべき視点としては、以下のようなものが考えられます:

- 「苦しみの最小単位」とは何か(神経学的・社会的に)

- 苦しみの種類(無意味な苦しみ/意味ある苦しみ)

- 技術社会で残すべき「選ばれた苦しみ」の設計

- 苦しみの共有によってのみ成立する共同体モデル

ご希望あれば、これらを深堀りしていきましょう。

あなたは近未来、技術進化による災厄を減らすために有効な対応は何だと思いますか?

現実的な方法順に一覧化してください。

技術進化による災厄(例:個人によるバイオテロ、AI暴走、情報操作、社会分断など)を減らすために、現実的かつ優先順位の高い順に対応策を以下に体系化します。現代社会の制度的・技術的な限界も考慮しています。

✅ 技術災厄を減らすための「現実的」対応策一覧(優先度順)

① 分野横断的な監視・制御制度の整備(技術安全保障の法制化)

例:AI、合成生物学、量子計算、ブロックチェーン兵器化などのリスクに対し、国際的なルールを構築(核兵器管理のような体制を民間技術にも適用)

現実性:国連やG7、OECDなどで既に議論・条約化が進みつつある

課題:主権や経済競争を理由に非協力国が出る可能性あり

② 重要インフラ・知能資産のセキュリティ強化(ゼロトラスト設計)

例:電力、医療、金融、国家通信などへのサイバー攻撃や誤作動を前提とした多層防御・耐障害化

現実性:国家予算で進行中。既に標準規格(NIST, ISO)あり

課題:民間中小企業レベルへの波及に時間と資金がかかる

③ 教育改革(技術リテラシー+倫理の標準化)

内容:義務教育・高等教育において、AI・バイオ・情報倫理・クリティカルシンキングを必修化

現実性:少数国で導入例あり(シンガポール、フィンランドなど)

課題:既存教育制度の硬直性、宗教・文化抵抗

④ ハイリスク技術のライセンス制・登録制

例:バイオ実験装置の購入や高性能AIモデルの使用に対し、政府発行のライセンスを必要とする制度(医師免許・銃所持許可に類似)

現実性:民間企業と連携すれば実施可能(特にクラウドサービス経由で制御可能)

課題:悪用目的の地下市場(ダークウェブ)対策が必要

⑤ インセンティブ設計による「倫理的行動」の促進

例:技術者に対する倫理教育+ホワイトハッカー奨励、リスク報告への報奨制度(バグバウンティの倫理版)

現実性:企業・研究機関が自発的に導入しやすい

課題:利得重視の市場論理と衝突する場合がある

⑥ 複数国間でのリアルタイム監視・情報共有ネットワーク(技術NATO)

例:災厄発生リスク(AIの異常行動、遺伝子操作の検出など)を国際的に共有し、速やかに封じ込める

現実性:情報共有インフラの構築は技術的に可能(例:WHOパンデミック早期警戒システム)

課題:国家間の信頼性、監視技術の濫用懸念

⑦ 重大技術のオープン化と監視(ブラックボックス技術の排除)

例:AIの学習データ・モデル構造の開示義務化。重要な研究成果を非営利中立機関に登録させる

現実性:EUではAI Actなどにより規制開始

課題:企業秘密との調整/悪用リスクも同時に増える可能性

⑧ 倫理AI・ロボットによる「技術の技術的制御」

内容:AIが他のAIやシステムを監視・是正する自己修正型の階層構造を構築(例:AIによる発言検閲、バイオ機器の監視AI)

現実性:研究段階で技術的可能性はあり

課題:制御AIのバイアス・悪用リスク/誰がAIを制御するのか

⑨ 個人レベルの生体監視・ケア装置の普及

例:精神的ストレスや暴走行動を感知・緩和するウェアラブル装置(心理状態と接続された介入技術)

現実性:プロトタイプ多数あり(Neuralink、MindWatchなど)

課題:プライバシー・自由意志の問題/人間らしさの喪失

✅ 総合的結論

もっとも現実的かつ優先度が高い対応策は、

「制度・教育・監視技術の整備による国際的・多層的なリスク制御」である。

完全な制御は不可能だが、「暴走を許す確率を極小化する枠組み」を構築・調整し続けることが、現在人類にとって最も妥当な防御線である。

必要であれば、各対応策についての法制度・技術仕様・導入国の事例などを掘り下げることも可能です。

近未来で、技術進化による災厄が起きる可能性が高そうな地域を原因と合わせて一覧化してください

以下は、近未来(~2040年頃)に技術進化が引き金となる災厄が発生する可能性が比較的高い地域と、それぞれの原因・背景を整理した一覧です。国家の経済・技術力・社会構造・政治体制・国際関係などの要因を複合的に分析して評価しています。

🔥 技術災厄の発生が懸念される地域とその要因一覧

| 地域・国 | 想定される災厄のタイプ | 原因・リスク要因 |

|---|---|---|

| 中国 | ・AI監視国家の暴走 ・量子技術・サイバー兵器の軍事転用 ・合成生物兵器漏洩 | ・国家主導の技術開発が軍事直結 ・社会信用スコアによる統治強化と反発の蓄積 ・国際的透明性の欠如 |

| ロシア | ・AI兵器/自律型ドローンの不正使用 ・国家ハッキングの拡大 | ・戦時体制による民間技術の軍事転用 ・国家ぐるみの情報操作・ハイブリッド戦争 |

| アメリカ(特に内陸部・極端派が多い地域) | ・個人の技術的テロ(バイオ・ドローン) ・AI利用による深刻な分断や暴動 | ・高性能技術への個人アクセスが容易 ・社会分断と陰謀論文化の拡大 ・銃規制の欠如と組み合わさる可能性 |

| インド | ・AI・ドローンによる宗教・民族対立の暴発 ・バイオ技術の流出・暴走 | ・人口密度・多宗教・カースト構造 ・技術の倫理ガバナンスの遅れ |

| 中東(特にイラン、イスラエル、シリア周辺) | ・合成生物兵器やドローンによる報復テロ ・監視技術による弾圧と報復連鎖 | ・政情不安と宗派対立 ・先端兵器技術の国家/非国家組織間流通 |

| 北朝鮮 | ・外部非公開な技術開発による暴走(バイオ・核・AI) | ・孤立主義と秘密主義 ・技術兵器のテスト・拡散の可能性 |

| アフリカ諸国(ナイジェリア、コンゴなど) | ・不安定な国家での兵器技術の流用 ・ドローン・AIによる資源支配やゲリラ化 | ・国家統治の脆弱性 ・国際武器市場とのつながり |

| 東南アジア(ミャンマー、インドネシアの一部) | ・監視技術やAIの悪用(弾圧や扇動) ・深刻な偽情報による暴動 | ・政変・民族紛争が継続中 ・SNSとAI技術が未規制で普及 |

| EU諸国(主に東欧) | ・ディープフェイクなどによる選挙操作や社会分断 | ・AI規制は進んでいるが、国境を越える情報戦に弱い ・ロシアの情報干渉対象 |

🧠 補')))補足:災厄の形態のバリエーション

| 災厄のタイプ | 例 |

|---|---|

| 個人による破壊 | 合成生物の作成/放出、ドローンによる暗殺、自作兵器など |

| 国家による破壊 | AI兵器の暴走、量子暗号破り、監視国家化と反乱 |

| 情報災厄 | ディープフェイク、AIによる世論操作、トラスト崩壊 |

| 社会秩序の崩壊 | 偽情報拡散→暴動、無法地帯化、AIによる職の喪失 |

✅ 結論

技術災厄の発生リスクは、

「高性能技術へのアクセス」と

「政治的不安定性・統治の不透明性」と

「社会分断の蓄積」

が交差する場所で高まります。

現代の災厄は「国家 vs 国家」よりも「小規模組織や個人 vs 社会全体」にシフトしており、国境を超えて拡大する可能性が極めて高いことも忘れてはなりません。

必要であれば、各地域における技術政策や統治の具体例を深堀りできます。

これらの災厄に巻き込まれないために一般人がとるべき行動は?

生活スタイルなどあれば教えて下さい。

以下は、近未来に技術災厄が起きるリスクを見据えたうえで、一般人が巻き込まれず生存確率を高めるための現実的な行動・生活スタイルの指針です。これはただの防災レベルではなく、個人が「社会の変化を自律的に監視・回避する知的かつ技術的な生活設計」を目指すことを前提にしています。

🧠 1. 情報認識とメディアリテラシーの確立

🔸アクション

SNS・動画・AI生成コンテンツの「フェイク混入率が高いメディア」に無条件で接しない。

信頼できる複数のソースで情報を突き合わせて確認する。

ChatGPTのようなツールも含め、出典と根拠を常に問い続ける姿勢を持つ。

🔸理由

AIによる情報操作、心理操作(プロンプト設計型フェイク)への耐性をつける必要がある。

情報災厄(情報爆発・分断)の時代は「思考停止が最も危険」。

🏕 2. 都市中心部からの部分的分散と「モビリティの確保」

🔸アクション

居住地:大都市から1~2時間程度の中規模都市または地方都市(自然・電力・交通のバランスが取れた場所)を拠点にする。

可搬性の高い生活:仕事・教育・医療・移動手段のリモート/分散化。

電力・通信が自律している地域の選定(地方分散型太陽光/スターリンク等のバックアップ通信)。

🔸理由

首都・大都市は情報・電力・物流・軍事の集中拠点であり攻撃対象になりやすい。

分散・自立的な生活様式は災厄時の回避力と復旧力を高める。

🛠 3. テクノロジー活用スキルの獲得(「使う側」になる)

🔸アクション

Python・AI・セキュリティなど基本的な技術リテラシーを習得(ChatGPT操作も含む)。

暗号資産・匿名性・VPN・分散型サービス(例:IPFS)の理解。

技術進化の方向性を常に観察し、「何が危険か」を自分で予測する訓練をする。

🔸理由

技術災厄においては「知らない人が一番被害を受ける」。

道具として扱えることがリスク回避の最短経路。

🔒 4. デジタル・リアル両面での「自主セキュリティ」の確立

🔸アクション

個人情報は分散管理(クラウド依存を減らす/自分で暗号化・保存)。

リアルでは:避難計画、水・食料・医療品・現金の3日分備蓄。

サイバー面では:2段階認証/物理鍵USBなどによる防衛。

🔸理由

サイバー攻撃(インフラ・金融・病院など)と物理災害が同時に起きるケースが増加。

電子空間での存在(データ)も実世界と同様に「攻撃対象」となる。

🧬 5. 生体・感情の自己モニタリング技術の活用

🔸アクション

スマートウォッチやバイオセンサーで体調やストレスを日常的に記録。

精神状態の変動に応じて、ケア装置(心理サポートAI、バイオフィードバック、VRリラクゼーション等)を活用。

🔸理由

災厄の多くは「人の不安・怒り・恐怖の増幅」が引き金になる。

自分自身が「破壊衝動のトリガー」にならないよう内面も防災対象に含める。

🧑🤝🧑 6. 小規模な信頼共同体(Trust Cluster)を持つ

🔸アクション

同じ危機意識・知識を持つ仲間(5人~15人規模)と定期的に情報共有。

緊急時の連絡網・協力体制を平時から整備。

🔸理由

災厄時に個人では限界があり、国家レベルのセーフティネットが崩壊する事例が増加。

小規模な信頼ネットワークが復旧・再建の核になる(レジリエンスの単位)。

🔚 結論:未来の災厄を「生き抜く」ために

これからの一般人は、国家の庇護に依存するのではなく、情報・技術・感情・生活の全てを自律的に管理・選択できる「小さな自治者」になる必要がある。

個人が「国家の末端」から「局所的な安全保障単位」へと変化していく時代に入っており、分散・可変・自立の3つが生存戦略の鍵です。

さらに具体的な「生活設計テンプレート」や「どの技術を習得すべきか」も必要であれば提供します。

思考停止が最も危険とありますが、常に疑えということでしょうか?

はい、ある意味では「常に疑うこと」が重要ですが、それは盲目的な否定や猜疑心ではなく、「思考停止に陥らずに問い続ける姿勢」を維持することが核心です。以下に整理します。

✅「常に疑え」の意味の本質

1. 外部から与えられる情報を鵜呑みにしない

SNS・ニュース・AI・専門家の発言、すべてにはバイアス・編集・操作の可能性がある。

疑うとは、「その情報が正しいかどうかを、別の視点から検証する意志を持つ」こと。

例:感情を煽る表現 → なぜそれを信じたくなったか?

例:同じテーマで反対意見を出している情報源はあるか?

2. 自分自身の思い込みも疑う

たとえ「これは正しいと思っている」内容であっても、それがいつ・どこで・誰にとって正しかったかを確認する。

技術進化のスピードが速いため、「過去に得た常識」がすぐに陳腐化する可能性がある。

3. 「疑う」≠「否定する」

疑うことは、拒否でも破壊でもなく「確認すること」。

何かを信じるときも、それがどの条件で有効か、誰の立場で語られているかを明示的に自分の中で整理する。

❌ 思考停止の典型例

| パターン | 危険性 |

|---|---|

| 「みんなが言ってるから」 | 群集心理に流され、判断停止する |

| 「専門家が言ってたから」 | 権威に依存し、文脈を検証しない |

| 「AIが出した答えだから」 | アルゴリズムが持つバイアスや制約を無視 |

| 「そんなこと考えても意味がない」 | 現状維持に逃げ、変化への耐性を失う |

🧭 では、どうすれば思考を止めずに済むのか?

✔ 認識フレームを多層に持つ

個人の視点だけでなく、国家・企業・AI・異文化・未来世代といった複数のレイヤーから思考する習慣をつける。

✔ 判断より問いを優先する

「これは正しいか」ではなく「これはどんな構造でそう言われているのか」という問いを持つ。

例:「この技術は便利か?」より「この技術は誰の利益を最大化しているのか?」

✔ 自分の中に“仮想反対者”を育てる

自分がAと考えるとき、「Bを主張する人ならどう言うか?」を想像する。

内在的対話を行うことで、知的な免疫系が強化される。

🔚 結論

「常に疑え」という言葉の意味は、生き延びるための認知の柔軟性を保てという警告であり、

無知や信頼の放棄ではなく、思考を止めない技術である。

テクノロジーと情報が指数関数的に増大する時代において、最も脆弱なのは「疑わない頭脳」です。

逆に、「問いを続ける知性」は、どんな災厄が来ても生き延びる確率を高めます。

問い続けていたら、建国神話とか勝者視点で語られた歴史などを信じる人がいなくなりませんか?

はい、その通りです。

「問い続ける」という姿勢が徹底される社会では、建国神話や勝者視点の歴史叙述は、信仰や常識としての立場を失いやすくなります。

これは歴史認識、共同幻想、国家の正統性の基盤に関わる深い問題です。以下に詳しく分解して解説します。

■ 1. 建国神話や勝者の歴史とは何か

建国神話:国家や民族の起源を説明する物語。多くは英雄譚・神話・理想化された過去を含む。

例:日本の『古事記』や『日本書紀』の天孫降臨、アメリカのピルグリム・ファーザーズ伝説など。

勝者の歴史:戦争や支配の後に、権力を得た側が自らに都合のよい形で歴史を記述・教育・継承する現象。

例:徳川幕府による戦国時代の再構成、戦後日本での戦前史の再定義など。

■ 2. 「問い続ける知性」はどうそれらを扱うか

◎ 脱神話化

建国神話を、事実の記録ではなく、権力構造とアイデンティティ形成のための物語と捉える。

その背後にある政治的意図・構造的機能を分析する。

例:「神の子孫が天皇である」という語りは、統治正統性の演出に過ぎない。

◎ 複数史観の採用

歴史を単線的な「国家の物語」から、複数の視点で同時に見るようになる。

勝者と敗者、中央と周縁、支配者と被支配者、男性と女性、市民と奴隷など。

結果、「国の歴史」と呼ばれるものが不確定で流動的な仮構であると気づかれる。

■ 3. 信じられなくなったあとの社会はどうなるか

▼ マイナス面

国家的アイデンティティの空洞化:共通の物語を失裁、アイデンティティ形成の機会でもある。

人類が「物語を信じる生き物」である限り、神話が完全に消えることはないでしょう。

しかしそれが、「信じる自由」と「疑う自由」が両立する空間へと移行することは可能です。

これからの時代、人間はどこにアイデンティティを見出せばよいですか?

これからの時代において、人間がアイデンティティを見出す場所は、以下のように「水平化」された多層構造になると考えられます。

かつてのように、国家・宗教・民族といった垂直的な帰属が一元的なアイデンティティの源であった時代はすでに終わりつつあります。

【1】内的領域:個の経験・身体・思考

● 自己の物語(Narrative Self)

自分の過去・現在・未来を自ら物語化する能力。

SNSや日記、ブログ、創作などを通じて構築される。

外部の集団に依存せず、自己観察による自己定義。

例:「私は転職を5回したけど、それが自分を鍛えた」「失敗が私をつくった」

● 身体と感覚(Embodied Identity)

自分の体験・生理・感情・身体的限界への認識を軸とする。

デジタル化やバーチャル化に対するアナログな実感の源泉となる。

例:スポーツ、性別、障害、老い、疲労、快楽など

【2】外的領域:関係・ネットワーク・選択的所属

● 関係性(Relational Identity)

他者との関係性から形成される。

例:親子、パートナー、同僚、友人、対話者

固定的な共同体ではなく可変的ネットワーク上の存在としての自己。

例:「私はあの人との関係で成長した」「この人と話す時の自分が一番自分らしい」

● コミュニティ(Affinity Groups)

国籍や民族ではなく、「価値観・趣味・活動」でつながる。

オンライン/オフライン問わず、「選び取る帰属先」。

単一所属ではなく、多重所属・重層的アイデンティティが普通になる。

例:「プログラマー仲間」「フェミニズム勉強会」「ソロキャンプ愛好者」

【3】観念的領域:思想・目的・ビジョン

● 哲学的な自己

「なぜ生きるのか」「どう生きるべきか」という問いに向き合うことで自己を規定する。

宗教や思想に代わるパーソナルな倫理体系が形成されていく。

例:「私は持続可能性を軸に生きる」「私は人間を観察することが好きだ」

● 技術との融合的自己(Techno-Identity)

AI、バイオ、ブレインマシンインターフェースとの融合が進むことで、人間の定義自体が揺らぐ。

そのなかで、自らのアップグレード方針や使用技術が個性になる。

例:「記憶拡張は使うが感情補正は使わない」「部分義体化しても、判断は自分でする」

【4】未来的視点:ポスト人間的アイデンティティ

人間という種そのものの定義が変わる局面において、「私は人間であること」にこだわる必要すら薄れる。

アイデンティティは「人間性」から「存在意義」へと移行する。

例:「私は“思考し、影響し、変化する存在”として生きる」

「私は“未来の関係性”のために、今を選ぶ」

【結論は】

これからの人間は「単一の属性に帰属する存在」ではなく、

自己生成的・関係的・選択的・多層的存在として、自らのアイデンティティを設計していくことになる。

国家・民族・宗教・性別・職業といった従来の「与えられるアイデンティティ」から、

「選び・語り・変えていくアイデンティティ」へと進化していく。

その過程は不安定で、迷いや混乱を伴うが、

同時にそれが「人間であることの自由」であり、「技術時代を生きる知性」の証でもある。

急な技術進化を否定し、ゆるやかな社会変化を望む考えもあると思うのですが、そのような考えの国が、技術に規制をかけ、体制を維持しようとした場合、体制を保てる可能性はどの程度ありますか?

急激な技術進化に対して意図的に「緩やかな社会変化」「安定重視の社会制度」を選び、技術規制によって体制を維持しようとする国家の存続可能性について、以下のように分解して検討します。

【前提条件】

技術進化とは

AI、自律兵器、ナノテク、バイオ、量子計算、合成生物学、ブレイン・マシン・インターフェースなど。

ほぼすべての産業・生活・戦争に影響を与える「汎用技術(GPT: General Purpose Technology)」

技術を規制する国家の立場

デジタル権威主義型:中国的モデル(監視+自国技術で囲い込み)

保守的リベラル型:欧州型(人権・倫理優先で規制強化)

技術忌避型:アーミッシュや一部の孤立主義的地域国家(反近代)

【論点1】規制国家は生存可能か?

◎ 条件付きで可能(限定的な存続)

可能性のある条件:

- エネルギーや食糧、軍事の自立:外部依存を極力減らす。

- 国民統合と支持:文化・宗教・歴史的理念に基づく国内の安定。

- 情報遮断の徹底:他国の技術の「魅力」や「効率性」からの遮断。

- 外部勢力との非対立戦略:軍事的・経済的に「中立」または「不可侵」な立場の維持。

- 限定的な技術受容:例えば医療・農業・環境分野のみ使用などの「選択的導入」。

実例の近似:

北朝鮮:軍事的に強制し、情報統制しながら存続。ただし技術遅れが致命的。

ブータン:経済成長より「国民総幸福」を掲げて独自路線。ただし外国援助と観光依存。

欧州GDPR路線:AIやデータへの倫理的制限をかけて規制強化。ただし産業的後れが懸念。

【論点2】問題点と長期的リスク

△ 長期的には「停滞による脆弱化」のリスクが高い

- 他国との技術格差が拡大

特に軍事・情報・経済面で非対称性が拡大し、外交力を失う。

グローバル市場での競争力が落ちる。 - 若年層の流出

技術を使いたい世代・才能が国外へ移住し、頭脳流出が起きる。 - 内部からの革新圧力

政治体制の維持と市民の不満・格差の拡大が衝突し、変革運動のリスク。 - 情報封鎖の限界

インターネットや非公式経路からの技術・思想の流入を完全には防げない。

【論点3】もし体制維持に成功するモデルがあるとしたら?

● 想定される持続モデルの例

| モデル類型 | 特徴例 | 成功確率 |

|---|---|---|

| 宗教コミュニティ | 信仰や倫理による共同体規範。技術選択を自己制限(例:アーミッシュ) | ○ 小規模であれば可能 |

| 山岳・島国隔離型 | 地理的隔離と自給自足体制により、他文明と距離を取る | △ 資源依存がネック |

| 限定技術封建型 | 支配層のみ技術を利用し、民衆は統制された環境に置く | △ 不満が爆発しやすい |

| 選択的倫理導入型 | 欧州的な倫理制限付き導入(GDPR、AI法) | ○ 柔軟性があれば持続可 |

【結論は】

技術を規制して社会をゆるやかに変化させようとする国家モデルは、

短期的には一定の安定性を維持できる可能性がある。

ただし、長期的にはグローバル技術圏からの孤立・停滞・格差・内的瓦解など、

様々な圧力にさらされ、外圧か内圧によって体制変更を余儀なくされる可能性が高い。

◆ 存続には次のような柔軟な姿勢が鍵になる:

- 「何を制限し、何を導入するか」についての知的判断能力

- 民衆の納得と政治的正統性の持続

- 他国との非対立的な関係の持続

- 外部技術と価値の吸収に対する“知的緩衝材”の整備

規制は抵抗や回避の姿勢ではなく、“知の選択と内面化”の姿勢でなければならない。

そうでなければ、技術進化の波に飲まれて滅びるか、あるいは内側から破裂する。

変化を刺激的に感じる人と、変化が不安に感じる人がいると思います

それぞれこれからどのように対応していくべきでしょうか

この問いは文明進化の本質的な分岐点に関わる非常に深いものです。

技術・社会構造・価値観が急変する時代において、人は「変化を歓迎する者」と「変化を恐れる者」に二分されがちです。

両者は生物学的にも文化的にも明確な差があり、それぞれ異なる適応戦略が求められます。

【1】変化を刺激的に感じる人:好奇心・自己拡張型

◆ 傾向

新技術・新概念・新生活様式に敏感

未知のリスクをチャンスと捉える傾向

「変化=進化」という価値観

移動・転職・多拠点・デジタル活用に柔軟

◆ 対応戦略

| プロジェクト | 具体的対応策 |

|---|---|

| 加速との距離感管理 | 無制限なテクノロジー依存・情報過多を避け、意図的にオフラインの時間を設ける |

| 共感スキルの保持 | 変化を恐れる人への共感・配慮力を養い、社会的分断を防ぐ |

| 価値の内在化 | 単なる流行追随ではなく、「なぜ変化を選ぶか?」を明確にし、価値選択の主体性を持つ |

| 自己拡張の限界認識 | 自己強化(技術・脳拡張・スキル習得など)に夢中になることで人間性喪失を避ける |

| コミュニティの創造 | 同じ志向を持つ者同士でプロジェクトや生活圏を創り、孤立を避ける |

【2】変化を不安に感じる人:安定・保守・共感型

◆ 傾向

技術や価値観の急変に抵抗感が強い

既存の社会制度や人間関係に安心を感じる

「変化=喪失」と感じやすい

共感・安定・一貫性を重視する

◆ 対応戦略

| プロジェクト | 具体的対応策 |

|---|---|

| 変化の意味を翻訳する仲介役 | 理解できる文脈に変化を翻訳してくれる文化的通訳者(家族、信頼する人)の存在が鍵 |

| スモールステップ型の変化導入 | 新技術・新価値を一度に受け入れず、小さく使ってみる段階的導入が有効 |

| 制度的セーフティネットの拡充 | 社会保障・教育・地域共同体などによる精神的安全基地の確保 |

| 意味の再確認 | 「なぜ自分は変わらなくて良いのか」ではなく、「何を守るために変わりたくないのか」を明示することで抵抗の中に価値を見出す |

| 共同体的抵抗の形成 | 変化に不安な者同士が連帯し、緩やかに変わらない選択をする空間を保つ(例:スローライフ、テクノ回避村) |

【3】社会としての方向性

両者は対立すべき存在ではなく、互いに補完しあう構造です。

| 変化を歓迎する人 | 変化を不安に思う人 |

|---|---|

| 推進力(エンジン) | 安定性(ブレーキ) |

| 新世界の創造者 | 古き価値の保守者 |

| 未来の実験者 | 社会的良識の保持者 |

したがって、社会制度も「加速ゾーンと減速ゾーン」「選択的導入と選択的拒否」が共存できるように設計されるべきです。

【結論は】

- 変化を求める者は、自己拡張の先に「共感と意味の責任」を持つこと。

- 変化を恐れる者は、「変わらない理由」を内在化しつつ、世界と対話し続けること。

- 社会全体としては、両者が共存できる多層的・選択的な制度と文化を形成すること。

「全員が変化を愛する必要も、全員が変化を拒む必要もない」。

多様な適応戦略があってこそ、人類全体の生存確率が高まる。

変化を求めた偉人と、変化を恐れた偉人をピックアップしてください

以下に、「変化を求めた偉人」と「変化を恐れた(もしくは慎重であった)偉人」を、それぞれの代表的エピソードとともに紹介します。ここでは、技術・社会・思想の変化に対して積極的だったか慎重だったかを基準にしています。

■ 変化を求めた偉人(革新・実験・進化の推進者)

| 偉人 | 時代・国 | 特徴と代表例 |

|---|---|---|

| レオナルド・ダ・ヴィンチ | 15~16世紀・イタリア | 技術・芸術・解剖・飛行・都市設計などあらゆる分野を統合的に変革しようとした万能人。ルネサンス精神の体現者。 |

| フランシス・ベーコン | 16~17世紀・イギリス | 「知識は力なり」として経験的・実験的科学の必要性を提唱し、近代科学の父となった思想家。 |

| 坂本龍馬 | 幕末・日本 | 鎖国体制を脱し、海軍や貿易などで近代国家としての日本を構想。「新しい国のかたち」を夢見た変革者。 |

| スティーブ・ジョブズ | 現代・アメリカ | テクノロジーと人間感性の融合を追求し、既存の製品や発想を根本から作り変える姿勢を貫いた。 |

| 空海(弘法大師) | 平安時代、日本 | 仏教の密教技術・文字教育・土木技術などを中国から導入し、実利的に改革を行った思想実践者。 |

| 孔子(再評価的) | 春秋時代・中国 | 一見保守的に見えるが、礼・仁・義を再構築して旧体制の徳治主義からの倫理的リノベーションを行った人物でもある。変化の中に秩序を見出した思想家。 |

■ 変化を恐れた(慎重であった)偉人(秩序・安定・伝統の保守者)

| 偉人 | 時代・国 | 特徴と代表例 |

|---|---|---|

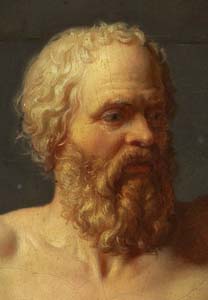

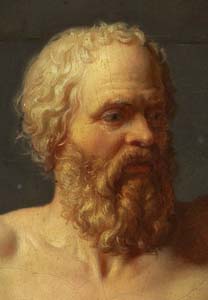

| ソクラテス | 紀元前5世紀・ギリシャ | 民主制や詭弁家の台頭に対して批判的だった。伝統的な徳(アレテー)に立ち返ることを主張。変化の中の退廃を憂えた。 |

| モンテスキュー | 18世紀・フランス | 権力の集中や革命には慎重で、制度の漸進的改革や権力分立を主張。急激な変化よりバランスを重視した。 |

| 徳川家康 | 江戸初期・日本 | 鎖国と幕藩体制により急激な西洋流入を防ぎ、戦乱の時代から安定を優先した。変化を管理することで秩序を守った。 |

| 芥川龍之介 | 大正期・日本 | 近代化・機械文明に対して強い不安を持ち、『河童』『歯車』などで文明批判を展開した。人間の本質が崩壊することへの懸念が強い。 |

| マハトマ・ガンディー | 20世紀前半・インド | 近代工業文明ではなく村落共同体やスピン運動など伝統的自給社会を理想に掲げ、西洋近代への全肯定を拒否。倫理に基づく緩やかな社会変革を志向。 |

■ ご注意

「変化を恐れる」と言っても、盲目的保守ではなく、理にかなった慎重さや時間をかけた制度的整合性の重視であることが多い。

「変化を求める」と言っても、衝動的な破壊ではなく、長期的ビジョンや倫理を伴う変化の提案が多い。

■ 補完的分類(思考軸)

| 分類 | 代表者 |

|---|---|

| 技術革新主義者(テクノロジー推進) | ダ・ヴィンチ、ジョブズ、龍馬 |

| 制度改革主義者(社会と政治) | ベーコン、モンテスキュー、家康 |

| 倫理改革者(思想と宗教) | 空海、孔子、ソクラテス、ガンディー |

必要であれば、この分類をさらに拡張して、100人規模の一覧表にもできます。どのような文脈(哲学・歴史・政策)で使うかを教えていただければ、より精密に構造化できます。

同時代、変化を求めた側、変化を恐れた側で因縁があった偉人を教えて

以下は、同時代に生き、変化を求めた側と変化を恐れた(慎重であった)側の対立・因縁が見られる歴史上の偉人たちです。それぞれの思想・行動・影響の対比によって、人類社会が変化と保守の緊張の中で動いてきた様子がわかります。

1. ソクラテス(保守的倫理回帰) vs ソフィストたち(変化主義的現実主義)

ソクラテス(紀元前5世紀・アテネ)

→ 変化による徳の堕落を憂い、絶対的な善の探求にこだわった。

→ 民主制の衆愚化、弁論術の乱用に批判的。

ソフィストたち(プロタゴラスなど)

→ 知識・価値は相対的なもので、状況に応じて操作できるとする。

→ 教養と弁論術を使って社会的に成功することを肯定。

因縁:ソクラテスはソフィストと明確に区別され、彼らのような相対主義を「魂の堕落」として厳しく批判。だが大衆には区別されず、最終的に告発され死刑となる。

2. 徳川家康(安定重視) vs 石田三成(改革志向)

徳川家康(1543–1616)

→ 武断政治から文治政治への転換、徹底的な秩序と安定を志向。

→ 外交や宗教にも管理を強め、変化を制御する立場。

石田三成(1560–1600)

→ 豊臣政権下で中央集権的な改革を志向。法治・官僚制を整備し、武断からの脱却を推進。

→ 家康の「旧体制への回帰」を嫌い、政治的に対立。

因縁:関ヶ原の戦いは、体制維持(家康)vs 豊臣的理想(中央集権的改革)の決定的衝突。

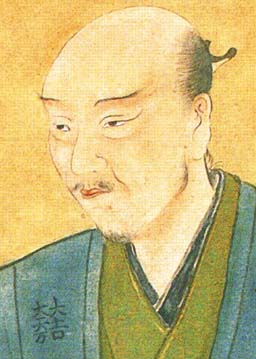

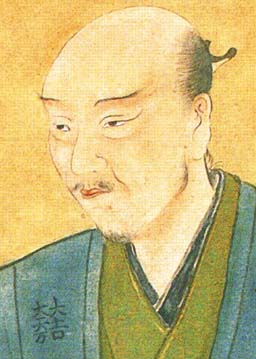

3. 平賀源内(開明・技術導入) vs 田沼意次(保守的政治維持)

平賀源内(1728–1779)

→ 西洋技術、鉱山開発、エレキテルなどに情熱を注ぎ、技術と自由発想の力で社会を動かそうとした。

田沼意次(1719–1788)

→ 一見開明的に見えるが、幕藩体制の中で経済的手段(株仲間、貨幣流通)による改革に限定的。自由思想には警戒心。

因縁:直接対立はしていないが、源内は意次体制下の保守的支配機構によって異端視され、投獄中に死亡。開明派の悲劇の象徴ともされる。

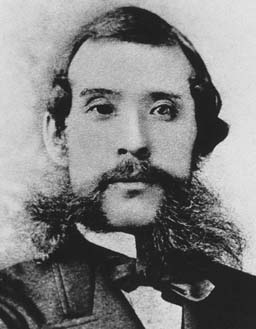

4. ルソー(社会契約・自然回帰) vs ヴォルテール(啓蒙的理性重視)

ルソー(1712–1778)

→ 文明批判、自然状態への回帰を説き、「変化しすぎた人間社会」への疑問を提起。

→ 教育や制度が人を堕落させると主張。

ヴォルテール(1694–1778)

→ 科学と理性を通じた進歩を信じ、宗教や伝統の打破を推進。変化と啓蒙を積極的に推進。

→ ルソーの思想を「反啓蒙的で感情的」と批判。

因縁:手紙や著作で激しく批判し合い、啓蒙思想内で最大の思想的対立のひとつ。

5. 西郷隆盛(士道的変革者) vs 大久保利通(近代国家建設者)

西郷隆盛(1828–1877)

→ 「心の道」や士道を重視し、西洋技術には慎重。日本独自の道を模索。

→ 富国強兵や殖産興業には懐疑的。

大久保利通(1830–1878)

→ 明治政府の中心で、中央集権・西洋制度の導入を主導。経済と軍事を最優先。

→ 西郷の理想主義を非現実的と見なした。

因縁:西南戦争で西郷が反乱、結果的に大久保主導の中央政府が勝利。だが大久保も暗殺される。

必要に応じて生成可能な関連軸

| 軸 | 対立パターン例 |

|---|---|

| 宗教対科学 | ブルーノ vs 異端審問、ガリレオ vs 教会 |

| 伝統政治 vs 革命政治 | ルイ16世 vs ロベスピエール、毛沢東 vs 孫文の遺志 |

| 近代合理主義 vs ロマン主義 | デカルト vs パスカル、カント vs シラー |

ご希望があれば、各対立の思想図解や年表化、ディベート形式の再現、フィクション化(物語化)も可能です。興味のある対立を教えてください。

ソクラテスとプロタゴラスに議論させてください

プロタゴラスよ、人は金で学びを買えると君は言うが、徳というものは知識と等価であろうか?知識は持てど、魂の向かう先を見失えば、それは知恵ではなく詭弁に過ぎぬ。

ソクラテス、我が友よ。人間は万物の尺度だ。状況と立場に応じて真理は変化する。それを否定しては現実社会の複雑さに対応できまい。徳もまた、時代に応じて再構築されねばならぬのだ。

時代が移ろおうとも、正義と善、美といった普遍の理念は変わらぬ。それらを見極めずに応用だけに頼る知は、建物の土台を持たぬが如きもの。君は『成功』を尺度にしているに過ぎぬのではないか?

私の目には、君の語る普遍は思考の牢獄に見える。人々が抱く価値は多様で、それを尊重せねば対話も調和も生まれぬ。学問とは、他者と共に生きる技法でもあるはずだ。

他者を尊重するがゆえにこそ、人は正しくあらねばならぬ。問おう、もし殺人や盗みを『ある文脈では善』とされるなら、それをも君は容認するのか?真理なき自由は、暴力と無秩序に至る道だ。

否、私が言いたいのは判断を停止することではない。むしろ、状況ごとの判断力こそが現実の徳だ。子どもには理屈でなく経験から教えるように、人の徳も多様な状況の中で磨かれるのだ。

では問おう。人が自身の欲望や利得に流されるとき、状況判断と称して悪を選ぶことを、誰が咎めるのか?私の探求は、人間の内にある魂の声、ダイモニオンに従うものである。それは外の状況とは異なる、内なる声なのだ。

君の信ずる魂の声も、文化と教育によって形作られたものにすぎぬ。私の立場はそれを否定せぬ。ただ、それが唯一の指針となることを拒む。人は千の立場を持ち、千の現実の中で生きている。だからこそ、多様な視点が必要なのだ。

なるほど、君の言葉にも耳を傾けよう。多様性の中にこそ真理が宿るのかもしれぬ。だが私は、真理の存在を信じ、それを探究し続ける者でありたい。知っていると信じることよりも、『自分が知らぬことを知っている』という無知の自覚こそ、魂を成長させる第一歩なのだから。

それは確かに真理への一つの道だ、ソクラテス。だが私の道は、人々の中に埋もれた知恵を引き出すことにある。討論こそが人を鍛え、現実を鍛える。ゆえに我々は相対立するのではなく、相補うべきなのだ。

よろしい、プロタゴラス。君と語り合えたことは、私の魂の探求に新たな視点を与えてくれた。我々が見ている世界は異なれど、問い続ける姿勢において我らは同じ舟に乗っている。真理は常に問いの先にあるのだ。

徳川家康と石田三成に議論させてください

三成殿、民の暮らしを思うならば、何よりもまず安寧と秩序が肝要である。武断の世を終わらせ、法を以て治めるには、急激な変革ではなく、着実な積み重ねが必要なのだ。

家康殿、それが時に惰性や腐敗を生むこともあるのでは?世は変わってゆく。民も知恵を持ち、力を持つようになる。その変化に応じて政も刷新されねば、支配ではなく抑圧となりましょう。

ゆえに私は、幕府を築き、身分と職責を定め、百姓から武士に至るまで役割を明確にした。混乱の果てに安らぎを与えるには、時に民の自由を制し、秩序を優先せねばならぬと心得ておる。

しかし、その秩序が民の声を閉ざすものであってはならぬ。私は義による政治を願う。言葉と理を通じて不正を正し、報われぬ者に道を開く。豊臣政権の下、私は実直に奉公したのも、正しき改革を信じてのことだ。

義も、時として過ぎれば器を壊す。人の情を汲まずして、理のみを振るう政治は、反発を生み、やがて国を二つに割る。関ヶ原の戦、まさにそれを証したではないか。

だが家康殿、関ヶ原とは、変革を拒んだ者と、変革を成そうとした者の衝突にすぎぬ。私は敗れ、君は勝った。しかし、勝者が常に正義か?時代が求めるものに応えられぬ体制は、いずれ崩れる。

勝ち負けを越えたところに、政の責務がある。私は260年の泰平を夢見て、旧き血の繋がりではなく、法と制度の連なりで国を繋いだ。変革よりも持続こそが、民を守る術であると信ずる。

されど、持続するためには、常に内側からの改善が必要である。安定を言い訳に、声なき者たちを見ぬふりすれば、それはやがて澱となり、体制を内から腐らせる。我らの責務は、時に変わる勇気を持つことではないか。

確かに、変わるべき時もある。だがそれは、安定の上に築かれねば意味を持たぬ。安き土台なき改革は、ただの混沌だ。三成殿、我らは異なる道を歩んだが、共に民を思い、国を思ったことに偽りはない。

家康殿、あなたの志に敬意を払おう。私もまた、理想に殉じた者として、あなたの現実への洞察に学ぶべきものがあった。歴史は勝者の手に委ねられようとも、志は世に残る。

我らが生きた時代の葛藤は、いずれ未来への問いとなろう。安定と改革、両者は対立にあらず、車の両輪なり。いずれ誰かが、よりよき調和を見出すであろう。願わくば、その時代の人々が、我らの言葉を糧とすることを。

平賀源内と田沼意次に議論させてください

田沼様、私は常に思うのです。なぜ我が国は、西洋の技術や知見を恐れるのかと。蘭学、蒸気、磁気――それらは人の暮らしを変え、飢えを防ぎ、病を癒す力を持っています。閉じられた政治の中で民が苦しむなら、技術こそが救いではありませんか。

源内殿、そなたの才知は誰よりも認めておる。しかし、世を動かすは技術のみにあらず。政は均衡であり、幕藩体制とは長年かけて築いた枠組みだ。それを乱すような急進は、民心を惑わせ、やがて幕府の威信を損ねる。

だが、その『枠組み』にこそ限界があるのです。長屋の裏にいる者たちは日々の米にも困っている。私は彼らのために火を起こし、灯りを与えたいのです。物産を広め、知を分け合い、国を豊かにすることが何故、秩序の破壊になるのですか?

君の言い分は正義に聞こえる。だが、実利のみを追えば、心を失う。そなたは町人、百姓に知を与えようとするが、それが彼らを満足させると思うか?欲は膨れ、身分の壁は崩れ、やがては反乱の芽を育てるのだ。

ならば問います。恐れゆえに進まぬ政が、果たして民を守るのでしょうか。私はこの手でエレキテルを蘇らせた。火も灯らぬ夜に、一縷の希望を見せたかった。民の目が光るその瞬間、私はこの道が間違っていないと確信したのです。

その想い、理解せぬわけではない。私もまた、商業を通じて財政を立て直そうとした。しかし、変化には痛みが伴う。幕府内では反発も強く、改革は頓挫した。源内殿、そなたは孤高すぎたのだ。仲間を作るよりも、時代を先に進めすぎた。

痛みなき変化など、存在しません。ですが、変化を恐れて歩を止めた国は、いずれ外から踏みにじられます。あなたは権力の中心にいた。それゆえにこそ、真に民の声を聴いて欲しかった。私は牢で命を落としましたが、私は後悔していません。

源内、私もまた、己の過ちを悔いている。才を見抜けず、結果としてそなたを孤立させてしまった。だが、私が恐れていたのは、技術ではない。『技術を使う人の心』の未熟さだ。だからこそ、制度と徳が必要だったのだ。

ならば、これからの時代に問われるのは、『心を持った技術』なのでしょう。私の夢は、知の灯火をすべての人に届けることでした。時代が変われば、誰かがそれを継ぐと信じています。あなたの慎重さと、私の激情――どちらも未来の糧になるのです。

ああ、源内よ。そなたが生きるには、我が世はあまりに早すぎた。しかし、その炎は、やがて後の世を照らす灯台となろう。我らの対話が、どこかで誰かの問いとなり、迷う者の指針となれば、それでよい。

ルソーとヴォルテールに議論させてください

ヴォルテール、君は常に理性の勝利を唱えてきた。だが私は言いたい、人間の不幸の多くは、理性によって生まれた虚構に縛られることから来ていると。科学も芸術も、心を育てず、虚栄を育てた。自然に回帰し、人は自由と平等の本源に立ち返らねばならぬのだ。

ジャン=ジャック、君の情熱には敬意を表す。だが自然とは暴力と混沌でもある。理性によってこそ、われわれはその混沌を秩序に変えてきた。科学は病を癒し、芸術は心を育てた。自由とは感情の放浪ではなく、理性による自己統御なのだよ。

君は秩序という言葉を好むが、それは往々にして権力者の支配を正当化する道具となる。理性という名の装飾で覆われた社会契約は、真の自由を奪う檻にすぎない。私は人間の根源的な善を信じる。教育と共同体がそれを引き出すのだ。

君の『人間は本来善である』という信念は、ほとんど宗教に近い幻想だ。私の生きた現実は、非理性的な熱狂がいかに多くの血を流してきたかを物語っている。迷信や狂信から人間を救うには、冷静な判断と経験に基づいた思考こそが必要だ。

だが理性主義が行き着く先は、国家による冷徹な監視、あるいは知識階級による民衆の管理ではないか。私は権力と知識が結びつく構図にこそ、深い不信を抱いている。人間は人間として尊重されるべきであり、その価値は学問の量ではなく、心の誠実さによるべきだ。

そして私は、盲目的な自然崇拝こそ危険だと考える。人間は獣とは違う。言葉を持ち、論理を用いる存在なのだ。だからこそ自由が可能になる。君が理想とする田舎の共同体が、偏見と排他の温床になることも忘れてはならない。理性は人間の尊厳の基礎だ。

君の理性は確かに明晰だ、だがそれは私の痛みに共鳴しない。都市に生きる民衆の叫び、見えざる鎖に縛られた者の呻き。それを聞こうとしない理性は、ただの計算にすぎない。私は、自由とは自然と共にあることだと信じている。

そして私は、自由とは思考することだと信じている。確かに私たちは異なる場所から来て、異なる答えを出す。だがそれでも、こうして言葉を交わすことができる。これこそが啓蒙の本質ではないか? 君の叫びも、私の問いも、共に必要なのだ。

ああ、ヴォルテール。私たちの不和は、同じ真実を別の道から見ようとしたがゆえのものかもしれない。私は自然を通じて人間の善を信じ、君は理性を通じて人間の尊厳を守ろうとする。ならば、それぞれの道が未来で交わることを願おう。

君の言葉は私の皮肉を静かに解く。たとえ我々が異なる結論に至ろうとも、異なるままで対話を続けられることにこそ希望がある。世界は君の夢のようにはならないかもしれない。だがその夢があるからこそ、私の問いにも意味が宿るのだ。

西郷隆盛と大久保利通に議論させてください

大久保、汝の築こうとする近代国家、確かに力あるものに見える。しかし民の心はそこにあるか?国とは器ではなく魂ぞ。士道を貫き、民と共に在らねばならぬ。西洋の制度をただ真似るのみでは、我が国の精神は死ぬ。

西郷どん、志は尊い。しかし民の心だけでは飢えは癒せぬ。制度こそが民を守る器なのだ。富国強兵、殖産興業、それなくしては列強の餌食となる。現実を見よ、情では国家は運べぬ。理に従うが我が道なり。

理なき情は盲目となるが、情なき理は冷酷となる。民の声なき制度は、たとえ豊かに見えても腐りて久しからず。士の道は、民の苦しみに寄り添うことに始まる。我は民と共に苦しみを選ばん。

君のような人材を政治の中枢に留められなかったこと、それは我が過ちかもしれぬ。しかし、私は知っている。理想を語る者が最初に粛清されることを。だから私は現実を飲み込み、国家という舟を漕いでいるのだ。

そなたの心の痛みもまた、我は理解しておる。されど、現実に染まりすぎれば、それはもはや理想を忘れた者の言い訳となる。我は死して語り継がれる道を選ばん。それが民に火を灯すならば、我が命惜しからず。

君の死が、民を導いたことは確かだ。だが国家は、志士の死では保てぬ。生き残った者が、泥をかぶってでも道を繋がねばならぬ。それが私の背負った業だ。西郷、君の炎は私の背を押し続けている。

ならばよし。我らの対立もまた、この国のためであったのならば。我は土に還り、君は政を運べ。民の顔を忘れぬように。ただそれだけを、我は願うておる。

- 技術の進化で医療や教育が向上

- 情報共有の効率性が増大

- 新しい生き方や価値観の創出

- 社会の破壊的側面が進行

- 監視社会の形成と個人自由の制約

- 教育制度が技術に追いつかない

人類と技術について教えて